もういくつ寝ると、ひな祭り、ひな祭りには凧あげて、コマを回して、遊ばねーよ!…ということで、今日は “ひな祭り” について考えてみたいと思います。ひな祭りというのはどういう祭りなのかというと、ひなの祭り。 ま、簡単に言ってしまえばそういうことになるんですが、ひなの祭りと言えば、女子高生ひなのは元気なんですかね? 試しに “女子高生ひなの” でググってみたら 「橘ひなのGカップ女子高生コスプレ集」 とか、ぜんぜん関係ない上に、まったく興味のないものが引っかかってしまったんですが、あとはえーと、白咲ひなのの 「こんな女子高生に焦らされたい」 とか。その他、大塚ひなの制服蹴りパンチラ・女子高生の蹴りパンチラなんてのもありましたが、あ、これは “大塚ひなの” ではなくて、 “大塚ひな” までが名前なんですか。 ま、個人的には別にどちらでもいいんですが、それはそうと “蹴りパンチラ” などというジャンルがあるというのは、初めて知りましたな。なるほど、蹴りあげる時にパンツがチラっと見えるというのは、確かによくありますもんね。個人的には “しゃがみパンチラ” のほうが好きだったりするんですが、蹴りというのもアクティブな感じがして、悪くないかも知れません。いいですなぁ、チラリズム。 ちなみにチラリズムというのは昭和26年の流行語なんだそうで、女優の浅香光代が舞台での立ち回りの際、太股をチラっと見せたのが起源なんだそうですが、想像するだけでもちょっとアレというか、想像するのも気が進まないというか、頼むからやめてくれ!…と懇願したくなるというか。 ま、ミッチーも当時は若かったに違いないので、さほど人生を悲観するほどの事でも無いのかも知れませんけど。

とまあそんなことで、ひな祭りです。ひな祭りは僕にとって、かなり謎の多い行事だったりするんですが、というのも僕には姉も妹も娘も姪もいないので、ひな祭りというのを一度もやった事がないんですよね。端午の節句のほうは、五月人形を飾ったり、鯉のぼりを掲げたりといった経験こそ無いものの、柏餅を食ったり、ちまきを食ったり、菖蒲湯に入ったりして、それなりに満喫しているんですが、桃の節句のほうは未だに未体験ゾーンだったりします。 僕は桃が大好きなので、女の子と一緒に桃の天然水を飲んだり、鶏のモモ焼きをカジったりして、大いに楽しみたいと思っているんですが、誰も僕を誘ってはくれないので、毎年3月3日は一人寂しく、パンの耳をカジって過ごすことになります。この日はまた、耳の日でもありますからね。 “33” で “耳” と読めるしぃ、 “3” という字はちょっと耳の形に似ているしぃ、電話の発明者のベルの誕生日でもあるしぃ。…というので、1956年に日本耳鼻咽喉科学会が制定したんだそうですが、ちなみに僕は耳鼻咽喉よりも、地味な淫行とかのほうが好きだったりするんですけど。わりと地味フェチだったりしますからね、僕。 で、お呼ばれしたことがないので、ひな祭りパーティというのがどのように行なわれているのか、頭の中で想像してみるしかないんですが、まず食前酒として、白酒が出されることになるんでしょうか? 僕は桑名の白酒屋 (しらさかや) でかき氷を食べたことはあるんですが、白酒 (しろざけ) というのは一度も飲んだことがなくて、これが結構、謎の飲み物だったりします。白酒というくらいだから白くて、しかも、酒であるものと思われるんですが、果たして未成年の子女がそのようなものを飲んでもいいのでしょうか? あるいは年に一度のお祭りなので、この日ばかりは酒を飲んで酔っぱらって騒いだりしても、無礼講で許されるということなんでしょうか?

酒とはいっても名ばかりで、実はノンアルコール飲料なんじゃないか?…という説もあるようですが、僕はその意見には否定的です。というのもですね、ある日 「サザエさん」 を見ていたら、ひな祭りの日にワカメちゃんが白酒を飲んで、ベロベロに酔っぱらうというシーンがあったんですよね。着物を着たワカメちゃんが酔っぱらって、だらしない格好で畳の上にしゃがみ込んで、パンツが丸見えになっておりました。 ま、彼女の場合、素面 (しらふ) でもいつもパンチラ状態だったりするので、特筆すべき事態というわけでもないんですが、それを目撃したマスオさんが、 「なんだいワカメちゃん、あられもない。」 …と窘めると、 「 “あられ” なら、あるのぉ。」 と言って、手に持った “ひなあられ” を見せるという、そういうオチだったんですが、それを見て純子は爆笑してましたけどね。 あ、純子の言うのは僕のオカンなんですけど。 あのワカメちゃんをして、このようなギャグを言わせるのだから、白酒というのは相当にキツい酒であるものと思われるですが、調べてみたら、えーと、どれどれ。白酒 (パイチュウ) は穀物から造られた中国産の蒸留酒である。以前の白酒のアルコール度数は50度以上であったが、1995年あたりから白酒のアルコール濃度が下がってきて、今では低度酒という38度の白酒が主流になっている。…でありますかぁ。 38度なら、風邪をひいてちょっと熱が出たくらいの感じで、命にはまったく別状がないんですが、ワカメちゃんはどう考えたって昭和の時代の女児ですからね。白酒を飲んでいたのが1995年以降だとは思えないので、となるとアルコール濃度は50度以上だったものと推測されます。こりゃ、パンツを見せるより恥ずかしいギャグを言うくらい、何でもないくらい酩酊しちゃうのも、やむを得ないところでありますな。

中国の白酒 (パイチュウ) と、日本の白酒 (しろざけ) とは、違うものなんじゃないか?…という説もあるようですが、僕もその意見には肯定的です。多分、別物なんでしょうな。分かっていて、敢えて引き延ばしを図ってみたんですが、では日本の白酒 (しろざけ) はいったいどんなものなのかと言うと、蒸した餅米に同量以上の味醂を加えてかき混ぜるか、蒸した餅米に焼酎と米麹を加えるなどして仕込んでおいたものを、数週間後に臼で引いて造るものなんだそうで。 焼酎なんか加えたら酔っぱらっちゃうし、味醂なんか加えたら照り焼きみたいになっちゃうんじゃないか?…と懸念されるんですが、いずれにしろ、未成年の子女がたしなむにはやや問題がある飲料であるように思えてなりません。そういえば、日本人の大半が 「たのしいひなまつり」 というタイトルだと思いこんでいる 「うれしいひなまつり」 の歌詞の中にも、すこし白酒めされたか、赤いお顔の右大臣〜♪ というフレーズが登場しますよね。今ならさしずめ、すこしワインを召されたか、赤いお顔の財務金融大臣〜♪ ということになろうかと思うんですが、白酒というのはやはり、ワカメちゃんにとって身を滅ぼすことになりかねない、危険なお酒であると言えるでしょう。 思うに世の子女が白酒と称して飲んでいるものは、恐らく “甘酒”だったりするのではないでしょうか?

ということで、白酒問題は解決。 で、続いては “菱餅” です。 僕は今まで一度も “菱餅” というのを食べたことがないんですが、美味しいんですかね? というかそもそも、どうやって食べるものなんでしょうか? 生のままカジるんでしょうか? あるいは焼いて砂糖醤油をつけたりして食うんでしょうか? でまた、どうして “菱餅” は菱形をしているんでしょうか? 普通に考えれば、鏡餅みたいに丸い形にするほうが遙かに楽だし、どうしても角張った餅にしなければならない理由があるのだとしても、正方形か長方形でよかったと思うんですよね。百歩譲って、五角形なら “五角” は “合格” に通じるから縁起がいい。…というので、まだ納得出来ないでもないんですが、よりによって菱形。 無駄にならないようにどんなに頑張って切り分けてみたところで、どうしても三角形の半端が出ちゃいそうな菱形。 いや、頑張れば長方形の餅の板から三角形の半端を出さずに菱形を切り出すことも可能なのかも知れませんが、僕はたかが餅ごときに、そこまで頭を使うのは嫌です。今日のこの話にどうやってオチを付けようか、そのことに頭がいっぱいで、とても餅の切り方にまで考えが回りません。 そもそも菱形というのは、どうして菱形と呼ばれるようになたのかと言うと、菱の実が菱形をしているからなんですが、仙人が菱の実を食べて千年生きたらしいので、長寿を願って菱餅を食べるようになったという説もあるようです。 また、菱形というのはギャルの (ピー) の形を模したものであるという話もあって、そういえば、ひな祭りには蛤を食べたりもしますからなぁ。 ちなみに菱餅というのは形が菱形なだけでなく、実際に菱の実も入っているそうなんですが、緑・白・ピンクの3色の菱餅のうち、白い餅が菱の実入りなんだそうです。緑色がヨモギで、ピンク色はクチナシの実。どうして3色にするのかというと、白ばかりだと3段に重ねても、ただの白い餅の固まりにしか見えないからではないかと思うんですが、下から緑・白・ピンクの順に重ねてやると、なんだか急に菱餅らしくなりますからね。 で、どうしてこの3つの色が選ばれたのかというと、緑の大地に積もった白い雪が溶け、やがてピンクの桃の花が咲く。…という、そういった情景を表現したものなんだそうですが、なるほど、ポエムでありますなぁ。

ということで、菱餅問題も解決。 続いて、ひな祭りのメインとも言える “雛人形” について考えてみたいと思うんですが、よく聞く話として、お雛様を飾る時に、お内裏様とお雛様、どちらが右でどちらが左だったのか、いつも迷うというのがあります。右大臣と左大臣、どちらが右でどちらが左だったのか、いつも迷うという話はあまり聞きません。右大臣が右で、左大臣が左です。 いや、確かめたわけではないんですが、多分そうだと思います。 ただ、右というのが向かって “右” なのか、向こうから見て “右” なのかというのが難しいところではあるんですが、ま、右大臣を並べるほうが右だと覚えておけば大丈夫でしょう。多くの人が茶碗を持つ方の手が左で、箸を持つ方の手が右です。 で、右大臣と左大臣の見分け方は簡単。若い兄ちゃんのほうが右大臣で、年をくった爺さんのほうが左大臣です。中国では右よりも左のほうが偉いっ!…とされていて、だから今でも左翼的な考え方の人が多いのではないかと思うんですが、年をくってる分だけ出世して、右大臣から左大臣に昇進したものと思われます。うちのお雛様は右大臣も左大臣も、どちらも若年寄りみたいな顔で、若いんだか年寄りなんだか、よく分からんっ!…という場合、ま、どちらでもいいので適当に並べておきましょう。 で、続いては “三人官女” 。3人のうち1人だけ、眉毛がなくて歯が黒いのがいるんですが、そいつを真ん中に並べてやればオーケーです。右だの左など、難しいことを考えなくてもいいから気分が楽なんですが、眉毛が無いのは恐らく、スケバンだからなんでしょうな。歯が黒いのは煙草の吸いすぎによるものと思われます。ヤニ取り歯磨きを使ってないんですかね? ちなみにサバ家では “茄子の黒焼き歯磨き” という黒い色の歯磨きを使っているんですが、何だか磨けば磨くほど歯が黒くなっちゃうような気がして、ちょっと嫌です。

ヤンキー官女が従える2人のパシリはどのように配置するのかと言うと、口を軽く開いて急須みたいな物を持ってるほうが向かって左で、口を閉じて柄杓みたな物を持ってるほうが向かって右。そんなん、覚えきれん!…という場合は脚に注目。外側に脚が開いているように配置すれば正解なんだそうですが、逆に並べると、なんとなくバランスが悪くなるものと思われるので、そこはセンスで判断しましょう。 で、続いては “五人囃子”。 五人囃子の笛太鼓〜♪ という歌からして、笛を吹いたり太鼓を叩いたりしているキャラであることは想像出来るんですが、正確に言うと太鼓、大鼓、小鼓、笛、謡という編成のクインテットのようです。笛や謡の担当は見れば分かると思いますが、問題なのは鼓担当のトリオですな。特に太鼓と大鼓は “、”があるかどうかだけの違いなので、注意しなければなりません。向かって左から音が大きい順番に並べていくようですが、そろそろ面倒になってきたので、次に進みます。 “仕丁 (してい) ” 。 こいつらは何をしているのかというと、雑用係なんだそうです。笑ってる奴と、怒っている奴と、泣いている奴がいます。楽しかったり、腹が立ったり、花粉症で涙が出ちゃったり、宮勤めも何かと大変なんですなぁ。一般タイプと京都タイプでは持ち物が違うらしく、前者の場合は日傘・雨傘・沓台 (くつだい)、後者の場合は箒、ちりとり、熊手。お掃除トリオはともかくとして、日傘と雨傘はどちらか一方だけあればいいような気がするんですが、わがままな殿様で、空模様に関わらず2タイプの傘を持たせて嫌がらせをしているんでしょう。そりゃ、怒りたくもなるし、泣きたくもなりますわな。…と思ったら、雨傘を持ってるほうは笑っているんですけど。 「今日は晴れてて出番が無くて、ラッキー♪」 みたいな。 で、沓台などというワケのわからんものを持たされたオッサンは、情けなくて泣いております。

で、トリは当然 “お内裏様とお雛様” ということになるんですが、関東ではお内裏様が右、お雛様が左ということになるようです。 が、京都ではそれが逆になるそうです。だからまあ、どっちでもいっかぁ。…というのが結論ということになろうかと。 ちなみに僕には未だに独身なんですが、会社での役職は一応、課長代理ということになっております。お雛様はいなくても、立派な “お代理様” というわけね♪…と、ワカメちゃん並みのオチ締めておいて、今日のお話はおしまい。

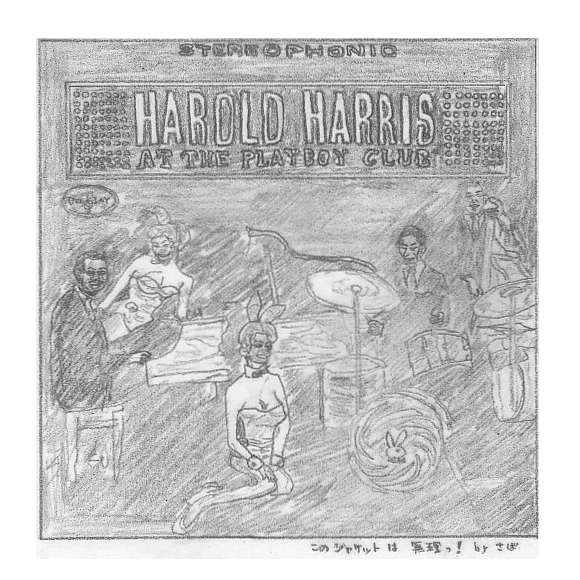

ということで、今日はハロルド・ハリスなんですが、どこかで聞いたことがあるような名前ですな。 ま、アメリカ人には極めてありがちな名前なので、聞き覚えのある気がするだけなのかも知れませんが、日本で言うと長谷川ヒロシみたいな? 試しにググってみたら、大崎一万発・リスキー長谷川・ヒロシヤングの3人が、自由気ままにパチンコ三昧。…といった記事がヒットしたんですが、3人揃いも揃って、もうちょっとマシな芸名を付けられなかったんですかね? 一方、ハロルド・ハリスのほうはというと、普通に 『ヒアズ・ハロルド』 というアルバムがヒットしたので、それなりに有名なキャラであるようんですが、そういえば何かそんな名前のアルバムを持っていたような気もしますな。 というか、 ここ でちゃんとレビューまで書いていたんですが、随分と昔の話だし、ジャケット写真のイメージがちょっと違っていたので、同一人物だとは気付きませんでした。僕のレビューも今とはちょっと文体が違っておりますが、そこでもちょっと触れられている 『アット・ザ・プレイボーイ・クラブ』 という1枚をですね、今日は紹介してみたいと思います。 バニーたんを横にハベらせ、思わずニヤケ顔をしている奴でありますな。ジャケ絵を書くのがあまりにも面倒なので、ずっと僕の心の中では “無かったこと” にされていたようなんですが、一念発起して、ホッケの塩焼きをつつく思いで、何とか絵にしてみました。あまりにも面倒なので先週のうちに前倒しで片づけておいたんですが、似てねえ!…とか、そういう言葉は禁句です。そんなこと言われたら、ほなアンタ、自分で書いてみ!…と逆ギレしちゃうに違いありません。 で、既にジャケ絵が出来上がっている以上、たとえ演奏のほうが面白くなかったとしても、今さら引き下がることは出来ないんですが、とまあそんなことで、では1曲目から聴いてみることにしましょうか。

アルバムの冒頭を飾る 「プレイボーイ・テーマ」 はサイ・コールマンのオリジナルだそうです。誰なんですかね、サイ・コールマン。 サイ九郎なら知ってるんですけどね。有名ですよね、サイ九郎。あすかあきおのネオ・パラダイム漫画に出てきますよね。 「彼の名はサイ九郎。私の弟子である」 みたいな。リアクションがオーバーで、かなりウザいキャラとして知られております。…って、んなヤツ、学研の 『ムー』 の愛読者以外には、まったく無名なような気もするんですけど。 で、この曲はおそらくシカゴにある “プレイボーイ・クラブ” のテーマ曲として作られたものだと思うんですが、いいですよねプレイボーイ・クラブ。 横にバニーたんをはべらせてビールを飲んだり、ホッケの塩焼きをつついたりするんでしょうな。バニーと言えば、バックスバニーというキャラがいるんですが、外科手術シュミレーション・ゲームの 『ライフ&デス』 にはマックバーニー切開法などという腹の切り方が登場します。よく虫垂炎の手術に失敗して、「あなたは切り裂きジャックの真似をしようとしましたが、まったくウケませんでした。」 とか言われてしまいます。まだまだ修行が足りませんなぁ。。。

で、演奏が始まって、あれ?…と思ってしまったんですが、ライブ演奏だとばかり思っていたのに観客のざわめきだとか拍手の音とかが、ぜんぜん聞こえないんですよね。どうやら関係者だけを集めて行なわれた閉鎖的なセッションだったみたいなんですが、ライブ特有の臨場感を期待していただけに、ちょっと拍子抜けでありますな。 これはこういう物なんだと、気持ちを切り替えて聴かねばなりませんが、この 「プレイボーイのテーマ」 は、いかにも “遊び人” という雰囲気があって、曲そのものは悪くありません。基本はシンプルなリフ・ブルースなんですが、なかなかノリがいいです。ソロに入るとハロルド君はアタマのほうから和音をガンガン響かせ、何とも下品なプレイを聴かせてくれるんですが、あまりにも不良だった素行をちょっぴり反省したのか、中盤以降はわりと落ち着いてくるんですけど。 全体的に、いかにもB級っぽい安っぽさに満ち溢れておりまして、こういう毛色が好きな人には、たまらんものがあるのではないでしょうか。僕はちょっと嫌なんですけど。

2曲目の 「ヘフナー・ジャスト・ウォークト・イン」 はハリスのオリジナルです。ヘフナーというのはおそらく人の名前だと思うんですが、何となく臭そうなキャラですよね。そんなヤツが歩いて入ってくるというのはちょっと嫌なんですが、ここでのハリスはピアノではなくチェレスタを演奏しているようで、そのため、さほどアクの強くない素直な仕上がりとなっております。レンネル・グラスという人のウォーキング・ベースもよく効いていて、ブルージーな雰囲気が感じられるところが悪くないと思います。バックにピアノの音が聞こえてくるところがちょっと謎なんですが、閉鎖的とは言え、まさかライブ・セッションで多重録音ということはないですよね? 右手でチェレスタ弾きながら、左手でピアノを弾いてるとか? あるいは右大臣がチェレスタ担当で、左大臣がピアノだったりするとか? となると、ハロルド・ハリスはどこに行った?…というのが謎なんですが、とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。 続いてはスタンダード・ナンバーの 「ホエン・ユア・ラバー・ハズ・ゴーン」 。 「あなたの恋人が (カルロス) ゴーンだった時」 とか、そういった意味のタイトルではないかと思うんですが、ゴーンと付き合っているのならドライブはやはり日産車なんすかね? チェリーとか。…って、車種があまりにも古すぎるような気もするんですが、演奏のほうはかなり癖の強いバラードとなっておりまして、この手のヤツは好き嫌いの評価がかなり分かれる事になるのではなかろうかと。僕はちょっと嫌です。

4曲目、 「ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ」 。 タイトルは 「僕はいったい、どんな種類の馬鹿なんでしょう?」 といった意味ではなくて…と、昔、誰かがそんなことを書いていた気がするんですが、翻訳サイトにかけてみても 「私はどういう馬鹿ですか?」 としか出てこなくて、やはりそう訳すしかないんですかね? 演奏のほうは前曲同様、かなりアクの強いバラードとなっておりまして、いわゆるB級と呼ばれる人達は、こういうところがちょっと弱かったりするんですよね。概して装飾過多で、クド過ぎる傾向にあるように思われます。 で、次。 「ロット・オブ・リヴィン」 。 アダムスくんとストロスくんが作った作品のようですが、いかにも歌モノっぽいナンバーでありますな。いつかどこかで聴いたことがある気がするメロディでありまして、あるいは有名なポップ・チューンなのかも知れませんが、ハリスはミディアム・テンポで小粋に料理しております。この人はこれくらいの速さがいちばん小マシな感じがしますな。途中でちょっぴりチェレスタを弾いたりして、それなりに工夫も凝らされているし、とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。

6曲目の 「アナザー・タイム」 はハリス君のオリジナルです。ちょっぴりボサノヴァっぽい雰囲気もある哀愁味に満ちた佳曲でありまして、いや、この人、意外と作曲のセンスもあったんですな。ちょっぴり見直しました。ピアノのソロもさほどクドくはなくて、2分56秒と、わりとあっさり終わってしまうところもよくて、でもってアルバムの最後を飾るのは 「イン・アザー・ワーズ」 でありますか。僕の持ってるCDは英語の表記が 「In Other World」 となっていて、その上に 「イン・アナザー・ワールド」 とフリガナが付けられているんですが、どちらも間違ってます。 「In Other Words」 が正解です。これは別名の 「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」 のほうがよく知られている例のアレだったりするんですが、ラテン色を抑えて4ビートで演奏する場合は、元の名前を使うことが多いという傾向にあるようです。 案の定、ここでのハリスも、ぜんぜんボサノヴァではない持って行き方をしているんですが、バラードに仕立て上げているというのはちょっと意外だったんですけど。 この人、スロー・テンポに弱いところがネックなのに、それはないやろ?…という気がするんですが、案の定、その出来は決して誉められたものではありません。普通にラテンでやったほうがよかったのにぃ。 自分を分かってないところがちょっと残念なんですが、どうしても我慢できないほど酷いということでもないので、ま、かろうじて許容範囲内ではあるんですけど。 とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。 で、今日のところは以上です。

【総合評価】

苦労してジャケ絵を書いただけの苦労が報われたかというと、決してそうは言い切れない出来でありましたが、ま、 「アナザー・タイム」 あたり、決して悪くはなかったので、まったくの無駄足だったとまでは言えないのではないでしょうか?…と、自分に言い聞かせるしかありませんが、拍手とか歓声とか店のざわめきとか、あるいはバニーちゃんの「ああん、ハリちゃん、素敵ぃ〜♪」 といった嬌声が入っていれば、多少はムードが盛り上がったんでしょうが、そこのところがちょっと残念ではあります。 でもまあ、我慢できないほど酷いということもないので、今回、このアルバムを紹介することが出来たのは、それなりに意味があったのではないか?…と思いたい、そんな1枚なのでありました。