雪が解けて川になって流れて行きます、つくしの子が恥ずかしげに顔を出します、もうすぐ春ですねぇ、ちょっと気取ってみませんかぁ♪ …と、御陽気にキャンディーズの 「春一番」 を歌っていたのがつい最近のように思えるんですが、いつの間にやら、もうすぐ冬ですねぇ。 もうすぐ春ということになると気分がウキウキして、思わずカレを誘ってみたくなるわけなんですが、もうすぐ冬ということになると、思わずカレイを煮付けてみたくなったりします。秋から冬にかけてというのは、カレイが美味しくなる季節ですからね。もっとも僕はカレイがあまり好きではないので、多少、美味しくなってみたところで、さほどソソられるものはなかったりするんですけど。 とまあ、そんなサカナの話は置いといて、先日、東京で “木枯らし1号” が吹いたというニュースをやっていましたが、それを聞いて、ふと疑問に思ったことがあります。木枯らしと言えば普通、 “紋次郎” やろ?…という気がするんですが、どうしてまた “1号” などという無機質な名前を付けたんですかね? 木枯らしが “1号” ということになると、昔、僕がよく駄菓子屋で買っていた “紋次郎イカ” は “1号イカ” という名前になってしまいますよね。 そういうネーミングはイカ系の珍味として如何なものか?…という気がするんですが、調べてみたら “木枯らし1号” というのはれっきとした気象用語なんだそうで、台風と同じく、その年に発生した順に1号、2号、3号…という名前が付けられるんだそうです。 木枯らしの場合、台風と違って2号以降はほとんど話題に上ることもないんですが、ちなみに “木枯らし1号” の場合も正式に発表が行なわれるのは東京の気象庁と大阪管区気象台の2箇所だけなんだそうですね。関東地方と近畿地方で木枯らし1号が吹いたと発表された日、桑名のあたりでもかなり強い北西寄りの風が吹いていたんですが、名古屋でも木枯らし1号だがや。…と話題に上らなかったのは、そういうワケだったんですな。

で、木枯らしが台風と同じ扱いということなら、 “1号” 呼ばわりも、ま、しょうがないか。…という気がするんですが、となると “春一番” のほうはどうなるんですかね? 春一番も木枯らしや台風と同じく “風” に関する気象用語なので、本来なら “春風1号” といった名前になってしかるべきだと思うんですが、どうして春一番? …と思って調べてみたところ、この言葉の出所は長崎県は壱岐のあたりの漁師なんだそうですね。 安政6年(1859年)郷ノ浦町の漁民が出漁中、突然の強風で53人が死亡し、この時から春の初めの強い南風を「春一番」とよび、これを恐れるようになった。…と “Wikipedia” に書かれておりますが、それがやがて気象の世界でも用いられるようになって、キャンディーズで一躍有名になった。…と、ま、概ねそういう図式であるようなんですけど。 じゃ、 “木枯らし一番” という言い方は間違いなのかというと、厳密な気象用語として使うのでなければ、別にエエやん。…という気がするわけなんですが、そもそも日本語で数を数える場合に用いられる “助数詞” というのは種類も多く、その用法もかなり曖昧だったりしますからね。 たとえば細長い棒状のものをカウントする際に用いられる “本” という単位ひとつを取ってみても、前に付く数字によって、その読み方が “ほん” だったり “ぽん” だったり、場合によっては “ぼん” になったりと、明確な規則性というのがありません。ポン酢が1本、ポン酢が2本、ポン酢が3本、ポン酢が4本、ポン酢が5本、ポン酢が6本。 ポン酢なんやから、全部 “ぽん(半濁音)” でエエやん!…という気がするんですが、このうち “本” と書いて “ぽん(半濁音)” と読むのは1と6の場合だけですよね。ポン酢が3ぼん(濁点)って、それならポン酢(半濁点)やなくて、ボン酢(濁点)やん!…と、バリー・ボンズが文句を言っておりましたが、確かに外国人にとっては理解に苦しむものがあるに違いありません。

先ほど、細長い棒状のものをカウントする際に用いられる助数詞が “本” であると書きましたが、では太短いものを数える場合はというと、 “本” を使うのか “個” を使うべきなのか、判断に迷うことがありますよね。例えば野菜を例に取ると、ネギやゴボウや大根であれば、ま、 “本” やろな。…という気がするし、キャベツや白菜、あるいはジャガイモあたりだと “個” のほうがしっくりします。これがニンジンとなるとちょっと悩むことになるんですが、ま、 「いっぽんでもニンジン」 という歌があるところをみると、 “本” のほうが一般的ということになりましょうか。これがサツマイモとなると話は更にややこしくなるんですが、わりと細長い形状のサツマイモの場合は1本、2本と数え、わりと丸っこい形をしたサツマイモであれば、1個、2個ということになりましょうか? ただし、サツマイモを焼いて焼き芋にした場合、それがわりと丸っこい形のものであろうと、 「お芋、1本くださぁい♪」 と注文するのが普通だろうし、わりと細長い形状の生のサツマイモも包丁で半分に切ると、その切られたイモの片割れは“2分の1本”ではなくて、 “2分の1個” ということになります。いや、特にそういう決まりがあるわけではないんですが、何となくそんな気がします。 で、同じように使い分けが曖昧なのが、動物を数える場合の “頭” と “匹” なんですが、比較的大きな動物の場合は “頭” 、小さな動物であれば “匹” って、この場合の比較的というのは一体、何を基準に比較をすればいいんですかね?

ネズミ、リスあたりの大きさは当然 “匹” でいいとして、犬、猫、猿の部類も1匹、2匹と数えます。 逆に大きいほうで言うと、ゾウやキリンあたりは “頭” ということになるんですが、微妙なのは牛、馬、羊、山羊といった辺りですよね。馬の場合、競馬の世界に “○○頭立てのレース” といった言い方があるので、 “頭” のほうで正解ではないかという気もするんですが、では羊も “頭” でいいのかというと、眠れない時には普通、羊が1匹、羊が2匹という数え方をしますよね。羊は1頭と数えるのか、1匹のほうが正解なのか? どちらが正しいのか考え出すと気になって気になって、夜も寝られなくなってしまうんですが、昔から眠れない時には羊の数を数えるとよいと言いますよね。 その羊の数を数える場合、羊が1頭、羊が2頭が正解なのか、1匹、2匹でも大丈夫なのか、どちらが正しいのか考え出すと気になって、夜も寝られなくなって…って、きりが無いやん! とりあえず羊の問題は執事にでもまかせるとして、先に進みたいと思いますが、先ほど、ネズミ、リスあたりの大きさは当然 “匹” でいいと書いたんですが、いろいろと調べてみた結果、一概にそうとも言えないらしいという事が判明しました。天井裏を走り回っているような普通のネズミは1匹、2匹でいいんですが、実験用のマウスの場合は1頭、2頭という数え方をするんだそうで、ま、考えてみればネズミにだってちゃんと頭というのは備わっているわけですからね。そもそも “頭” という数え方は英語の “HEAD” から来ているそうなんですが、英語圏では生き物関係はすべて “HEAD” でカウントするんだそうで、ま、有頭海老ならそれでいいとして、無頭海老の場合はどうするんですかね? ま、海老は無頭になった時点で生き物ではなくなってしまうので、 “HEAD” には拘らなくてもいいと、そういう考え方なのかも知れませんけど。

とりあえず哺乳類や爬虫類の類であれば、 “匹” もしくは “頭” でカウントすればいいのかと思ったら、ここにもひとつだけ例外があって、ウサギの場合は “羽” で数えたりしますよね。これはどうしてなのかと言うと、ウサギはぴょんぴょんと跳ぶから、鳥やん!…という考えによるものなんだそうで、それには仏教の肉食禁忌という教えが絡んでいるという説が一般的なようですね。 肉を食べてはいかん。…と言っておきながら、でも鳥は4本足ではないから食べてもいいんだもんね。…などという勝手な鳥決めをして、いや、勝手な取り決めをして、更にウサギはぴょんぴょんと跳ぶから、鳥やん!…というので、ウサギたんまで食べようとしたらしいんですが、いや、とんでもない生臭坊主でありますな。坊主なら坊主らしく、おとなしくガンモドキでも食えって!…と思わずにはいられませんが、そんな精進料理の世界とは正反対に位置しているのが中国人でありますな。よく、四本足のものはテーブル以外なら何でも食べる。…などと言われておりますが、ということは、椅子も食ったりするんですかね?パイプ椅子のような形状のものを除けば、椅子というのはたいてい4本足だったりしますからね。 で、その椅子はどのようにカウントするのかというと、 “脚” という単位が使われることになります。脚が4本あるタイプの椅子でも1脚。パイプ椅子でも1脚。電気椅子も1脚。空気椅子だって1脚。空気椅子というのは椅子そのものが存在しておらず、よって脚の部分も0脚だったりするんですが、数える時はやっぱり1脚。いや、空気椅子は普通、数えんやろ?…という気がしないでもないんですが、脚が4本ある椅子を1脚と数えるんだから、写真を撮る時に使う三脚は、脚が3本あるから0.75脚なのか?…と思ったら、こちらは“台”と数えるのが普通ですかね? で、写真を撮る時に使う一脚という道具は脚が1本だけだったりするんですが、これは 「一脚が1本。」 というふうにカウントしますよね。 数の数え方というのは脚の数だけでは決まらないものなんですなぁ。

数の数え方は脚の数だけでは決まらないとなると、タコとかイカとかムカデなんかはどうなるねん?…というのが気になりますよね。ムカデはまあ、小さいから “匹” でエエやん。…という気がするんですが、小さくてもチョウチョなんかは “頭” で数えるというし、そもそも専門家の間では、昆虫はすべて “頭” でカウントされているという話を聞いたこともあります。昆虫が “頭” なら、 「こんちう」 はどうなるのかというと、これは桑名にある呉服屋の名前なので、1店、2店でいいと思うんですが、ま、確かに昆虫というのは体のつくりが頭部・胸部・腹部に分かれているので、 “頭” という数え方でも不思議ではないような気がしますよね。一方、ムカデのほうは、どこまでが頭で、どこからが胴体なのか、よく分からんではないか!…と思わずにはいられないんですが、ま、例えムカデに足が百本あったとしても頭はひとつしかないので、ひとつの固体を1頭とカウントするのに何ら不具合はなかったりするんですけど。不具合と言えば、フグはどうなるのか?…というと、これは普通に1匹でいいと思います。ただ、サカナの場合は “尾” で数えることもありますよね。どうして哺乳類は “頭” なのに、魚類は “尾” なんや? サカナはそれだけ、頭が悪いというのか?…と、ハンドル名が “さば” である僕は、ちょっと不満だったりするんですが、ちなみにカレイとかヒラメといった平べったいサカナの場合は “枚” で数える場合もあるんだそうです。ま、僕はカレイがあまり好きではないので、どうやって数えようと、別にどうだっていいような気がするんですけど。

では、哺乳類でも魚類でもないイカはどうなるのかというと、これは普通“杯” で数えたりしますよね。もはやイカを生き物とは思っておらず、イカ徳利の原材料としか考えていないようなカウント方法でありますが、ま、イカでも生きているヤツは1匹、2匹と数えるので、生き物と思っていないというのはその通りだと思うんですけど。 “イカ=形が杯っぽい→杯” という説のほかに、“イカ=貝の仲間→貝→バイ→杯” になったという話もあったりするんですが、ではタコのほうはどうなのかというと、これもイカと同じく “杯” とカウントするんだそうで。アワビも同じです。タコ徳利やアワビ徳利にすることはないのに “杯” と数えるとなると、貝の仲間説も一概に怪しいとは言い切れないんですが、貝からバイになるところがちょっと苦しいんですけどね。ま、確かにバイ貝という名前の貝があって、バイ貝のバイというのは貝の意味らしいので、貝と書いてバイと読めないこともないわけですが、貝の仲間というか、貝そのものであるアサリ、シジミ、ハマグリの類をあまり “杯” で数えたりはしないところが怪しいです。君は貝を1杯と数えるかい?僕は数えません。普通に1個でいいと思います。 あとはえーと、ピストルは1丁、豆腐も一丁、バイオリンも一丁、 「出前一丁」 は店で売られている段階では1袋で、調理が終わった時点で1杯。 とまあそんなことで、今日のネタはこれでいっぱいいっぱい。 おしまい♪

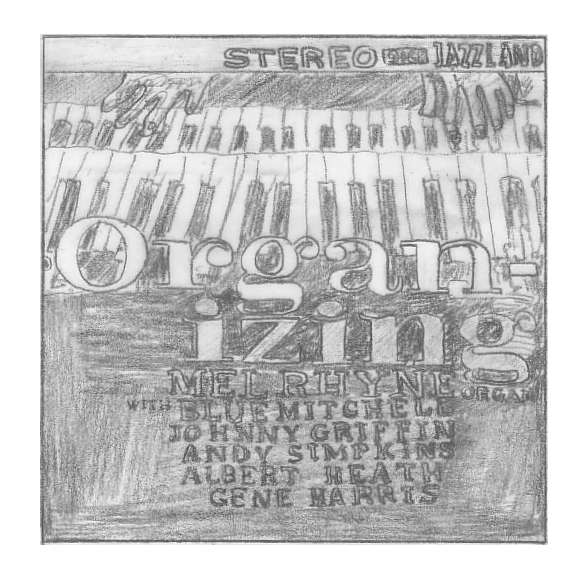

ということで、後半はオルガン・ジャズにまいりましょう。オルガンという楽器はあまり気乗りがしないんですが、これも義務ですからね。仕方がありません。 オルガン・ジャズというのは日本ではあまり人気がなく、それは何故かというと、あまりお洒落でないからではないかと思うんですが、ファンキーなのは許せても、ソウル系はちょっと。…という人は少なくないですからね。 とまあそんなことで、今日はメル・ラインです。誰やそれ?…と思わずにはいられませんが、メルルーサだったら給食でよく白身魚のフライにされる深海魚として、それなりに知名度があったりするんですけど。ウエス・モンゴメリーの 『ボス・ギター』 というアルバムでこっそりオルガンを弾いてたりするので、僕も知らないうちにその演奏を耳にしているに違いないんですが、まったく印象には残っておりません。とまあそんなことで、今日はそんなメル・ラインのリーダー作、 『オルガナイジング』 というのを紹介したいと思うんですが、オルガンの鍵盤とそれを弾く手だけが写ったジャケットも極めて印象が薄く、CDショップで何らかの間違いで手にとってしまったとしても、そのまま棚に戻されて、おしまい。…という、そんな1枚であるように思われます。 が、ちょっと待ちなされ、そこの兄ちゃん。鍵盤の写真の下に大きく “Organ-izing” とタイトルが書かれていて、その下にはパーソネルの記載があったりするんですが、おおっ、ブルー・ミッチェルにジョニー・グリフィン。いかにもリバーサイドの傍系レーベルであるジャズランド盤らしい、なかなかソソる面子が顔を揃えているではありませんかぁ。 ドラムスのアルバート・ヒースというのもリバーサイド系の人脈ですよね。 で、さらによく見るとジーン・ハリスの名前もあったりするんですが、これは恐らくザ・スリー・サウンズのピアニストでありましょう。ちっとも川沿い的ではない上に、日本ではあまり人気のないスタイルの持ち主なんですが、ミッチェル、グリフィンとの絡みは興味深いところではありますよね。 で、オルガン・ジャズなのにピアノが入っているのは、魚料理に生姜を加えるのと同じく、臭みを取る働きが期待されるわけでありますが、こりゃ、パーソネルを見ただけで、買いと言える1枚でありますなぁ。 …と思いつつCDケースの裏側を見ると、収録曲が4曲しかないことが判明して、購入意欲にちょっと水を差されたような気分になるんですが、10分前後の演奏×4となると、これはジャム・セッション風の演奏であることが予想されますよね。演目そのものにもあまりソソられるものがないし、所詮はオルガン・ジャズだし、あるいは、サイドマンの割には内容が今ひとつ。…ということにも成りかねないんですが、でもまあ、ここまで書いてしまった以上は今さらチェンジするわけにもいかないので、とりあえず1曲目から聴いてみることにしましょうか。

まず最初はエリントン・ナンバーの 「シングス・エイント・ホワット・ゼイ・ユーズド・トゥ・ビー」 でありますか。日本語の 「昔はよかったね」 というタイトルのほうが馴染みが深いかも知れませんが、個人的にはこれ、エリントンの曲の中では 「A列車で行こう」 と並んで、さほど好きではなかったりするんですよね。ジジイっぽい回顧的なサウンドが、ナウでヤングな僕の趣向とはあまりマッチしないからなんですが、実際問題、トランペットとテナーのユニゾンで演奏されるテーマ部は、ゆったりしたテンポで何とも言えずに冴えない感じでありますな。バックに絡むジーン・ハリスのピアノも、じーんと感動させるでもなく、痔の医院みたいにベタな感じだし、その後ろで地味にオルガンが聞こえたりするのもマイナス・ポイントでありますな。 …と、ここまではまったくいいところが無さそうなんですが、バカ高いばかりで大して美味くも無く、いいところがまったく無さそうな松茸だって、香りだけはよかったりするので、何事にも取得というのはあるものなんですよね。 この曲の場合、アドリブ・パートはごく普通によかったりするところが取得であると言えるわけなんですが、ソロ先発はグリフィンでありますか。テンポがゆっくりなだけに、グイグイと勢いだけで押し切るでなく、押切もえ路線に走るでもなく、淡々とした坦々麺のような吹き方ではあるんですが、その分、嫌味がないところは嫌な味が嫌いな人にとっては受け入れやすいのではなかろうかと。 続くブルー・ミッチェルのトランペット・ソロも、元来があまりバリバリと吹きまくるバリバリ君タイプでなく、どちらかというと赤城乳業のガリガリ君タイプなので、この手の演奏は得意分野であると言えるかも知れません。トランペットの場合、オルガンとつるんでも、さほど濃くはならなかったりしますからね。

で、3番目にリーダーのメル・ラインが登場するんですが、これはアレです。かなり地味です。ぼーっとしながら聞いていると、そういえばオルガンのソロって、あったっけ?…と思っていまうほど存在感がなかったりするんですが、その分、オルガン・アレルギーの人でも、あまり抵抗を感じないかも知れませんね。与えられたソロ・スペースもあまり長くなくて、すぐにジーン・ハリスのピアノ・ソロになってしまったりするんですが、自分がリーダーだから何とでもなる筈なのに敢えて前面に出てこないのは、かなり奥ゆかしい性格の持ち主なのでしょうか?友達として付き合う分にはいいんですが、ジャズの世界ではあまり大成しないタイプであると言えましょう。虚業の世界から身を引いて、大成小学校で用務員でもやってたほうがいいかも知れませんな。いや、桑名にあるんですけどね、大成小学校。 で、ジーン・ハリスのピアノ・ソロは、アレです。めっちゃアメリカの大衆受けしそうというか、ということはつまり、めっちゃ日本のマニア受けしなさそうというか、適度にポップで、そこそこ黒っぽくて、かなりベタな、レッド・ガーランドを極限まで俗っぽくしたような露骨なブロック・コードが持ち味なんですが、ま、慣れてしまえばこれはこれで、なかなか悪くなかったりするんですけど。 が、慣れた頃にはソロが終わってしまって、再びメル・ラインが登場することになって、こいつ、思ってたほど奥ゆかしい性格ではなかったりするのかも?…という気もしてきたんですが、2度目のソロはそれなりに気合も入っていて、そこそこヤル気も感じられ、…とか思っていたら今度は再びジーン・ハリスが登場して、どうやらこれはキーボード奏者2人の力で盛り上げようという、そういう趣旨のパートであったようですな。 以下、オルガンが三度目の登場を果たし、後半、そこに管楽器が絡んできて、テーマに戻って、フェードアウトして、おしまい。最後はちょっと中途半端な感じになっておりましたが、オルガン入りのジャム・セッションとしては、まあまあかな?…といった出来でありましょうか?

ということで、2曲目です。ブルー・ミッチェルのオリジナル、 『ブルー・ファロウク』 。 “FAROUQ” などという見慣れない英単語が登場して、果たして発音がこれで合っているのかどうか定かではないんですが、ま、さほど大きく間違ってもいないのではなかろうかと。 ブルー・ミッチェルという人は作曲の才能もそこそこあって、なかなか悪くない曲を書いたりするんですが、これはアレですな。僕のあまり好きではないタイプの曲でありますな。都会派でアーバンな僕はブルース系はあまり得意でなかったりするんですが、メル・ライン君はよりによって、こんなのを選んでしまいましたか。 ま、ジャム・セッションの素材として、あまり複雑でない、シンプルで単純なヤツにしておこう。…という発想は分からないでもなくて、6人も集まると1人くらい、ぜんぜん譜面の読めないヤツが混ざってきたりしますからね。譜面、読めん、ゴメン!…と謝られて、おまけにラーメンの1杯も奢られたら、これはもう仲間に入れてやるしかないわけで、となると必然的に、演目としては耳から聞いただけで分かるような単純なブルースということになってしまいます。テーマ部もヘッド・アレンジで、2管がユニゾンでメロディを吹く程度のものしか出来なくなってしまうんですが、ジャムは何と言ってもアドリブが命!…ですからね。各自のソロが素晴らしければ、それで良しとしておかなければまりなせん。 で、この曲の場合、ジーン・ハリスの御陽気極まりないピアノのイントロに続いて、トランペット、テナー、オルガンのユニゾンでテーマが演奏されておりまして、ま、これはこれで、なかなかキュートな曲ではあると思うんですけどね。 で、問題のアドリブ・パートはジョニー・グリフィンが先陣を切ることになるんですが、千尋の谷に飛び込んでいくかのような、何とも果敢なプレイでありますな。さすが先陣を切るだけのことはあります。人参を切るのとはワケが違います。ロシアの舞踏家ヴァーツラフ・ニジンスキーは人参が好きでよく台所で切っていたそうですが、ま、それはそれで立派なことだと思うんですけどね。人参は栄養豊富だしー。

テンポそのものはミディアム程度の中庸さなんですが、ここでのグリフィンのソロはスピード感がありますよね。ドライビングでもあったりするんですが、あまり上品でないところがちょっぴり下品で、そんなところがなかなかよかったりします。 で、ソロ2番手にはトランペットでなく、オルガンを持ってくるという、ちょっとしたひねりがあったりするんですが、あまり細かいフレーズを弾いたりしない淡白な感じのメル・ラインのプレイも、慣れてしまえばこれはこれで、それなりに楽しめるような気がしないでもありません。 オルガンのソロなのにバックでピアノの音が聞こえるというのもちょっぴり新鮮でありまして、で、続いてはブルー・ミッチェルのトランペットでありますか。この人のプレイは味のあることではイカ徳利にも引けを取らないと言われておりまして、ここでも大変にいい出汁の出たフレーズを聞かせてくれております。実にリバーサイドのブルー・ミッチェルらしい吹きっぷりですよね。さすがは自作曲だけあって、なかなかツボを押さえた演奏であると評価してよいでしょう。これなら 「つぼ八」 の店員としても十分にやっていけそうです。小学校の用務員と、居酒屋の店員。これでもしこのアルバムがぜんぜん売れなかったとしても、メンバー2人の就職先は確保することが出来たわけですが、4番手はジーン・ハリスでありますな。この人はまあ、ピアノでメシが食えなくなったら、出家して寺院で働くことになるのではないかと思われますが、ここではいつものクドい程のブロック・コードを極力抑えて、わりと素直なタッチのシングルトーン中心にソロを展開しておりますな。ま、中盤以降はいつものペースになっちゃうんですが、その後、アンディ・シンプキンスのベース・ソロがフィーチャーされるところも、なかなか渋いです。 この人、クレジットではアンディなどと略されておりますが、恐らくザ・スリー・サウンズのメンバーであるアンドリュー・シンプキンスと同じ人であると思われ、ジーン・ハリスとのコンビネーション・ワークは、さすがといった感じですよね。 で、その後、ts→ds→org→ds→tp→ds→p→ds の4バースがあって、大いに盛り上がったところで、テーマに戻って、おしまい。いや、典型的なハード・バップのジャム・セッションやん。…といった感じの仕上がりで、悪くなかったですね。

続く3曲目のブルースです。 『ベアフット・サンデイ・ブルース』 。キャノンボール・アダレイのオリジナルということで、いかにも彼らしい脳天気な感じのナンバーだったりするんですが、 「裸足の日曜日ブルース」 でありますか。どうして日曜日が裸足で、しかもそれがブルースなのか、日本人には今ひとつ分かりにくいところがあるんですが、これがもし 「裸の日曜日フリチン」 だったら、まだ何となく分かるんですけど。普段、ビシっとネクタイを締めてスーツを着てたりすると、日曜日くらいは何もかも脱ぎ捨てて、フリチンで過ごしたい気分だったりしますからね。僕は普段、作業着姿であまりビシっと決めてないので、日曜日でもちゃんとジャージを着用したりしてるんですけど。 とまあタイトルの意味はともかく、演奏のほうはオルガン・トリオをバックに、ブルー・ミッチェルがワンホーンでテーマ・メロディを吹くところから始まります。その後、グリフィンが出てきてグリグリとしたソロを取ることになるんですが、いや、このアルバムにグリちゃんを呼んだのは正解でありましたな。演奏がピシっと引き締まる…ということはないんですが、ワイルドな吹きっぷりでヤル気と根気と活気と活力を与えてくれているのは間違いのないところで、ここでは途中にストップ・タイムを入れたりしながら、実に生き生きとした元気溌剌なブロウを披露してくれております。 で、続いてはジーン・ハリスのピアノでありますか。正直、僕は今までこの人の事をちょっと馬鹿にしたりしてたんですが、ここでの演奏を聴く限り、そんなに馬鹿にしたものでもありませんよね。ノリのよさは抜群だし、ちょっぴりファンキーな香りもあったりするし、ジュニア・マンスとか、レス・マッキャンみたいなスタイルを許容することが出来るなら、十分に楽しむことが出来るエンターテイナーなピアニストであると評価していいかも知れません。ちょっと大げさな盛り上げ方もサービス精神の発露であると考えれば許せる範囲でありまして、…とか言ってるうちにブルー・ミッチェルのソロになっちゃいましたが、ここでの彼は最初のほうで珍しくハイノートを吹いてみたりしておりますな。が、中盤以降は落ち着いた感じのいつもの彼の姿に戻っていて、で、続いてはメル・ラインのオルガン・ソロでありますか。 この人の演奏はどうも今ひとつ覇気がなくて、あまりハキハキと物を言うタイプではなさそうですが、やはりオルガニストとしてはかなり自己主張が希薄なタイプであると言えるかも知れません。 あまり盛り上がらなかったので、ここで再びジーン・ハリスが登場して盛り返しを図ることになるんですが、オルガンとピアノの絡みというのは、なかなか面白いですよね。 で、その後、シンプキンスのベース・ソロで渋く締めておいて、テーマに戻って、おしまい。

さ、このアルバムも残すところあと1曲となりました。全部で4曲しか入ってなくて、しかも演奏はソロのたらいまわしに終始することの多いジャム・セッション風であるものと思われ、果たして後半は間が持つかどうかちょっと心配だったんですが、わりと標準的な量のレビューを仕立てることが出来ましたな。最後の1曲くらいはちょっと手抜きをしても、何とかやってはいけそうなんですが、えーと、フィル・モアという人の書いた 「シュー・シュー・ベイビー」 でありますか。何となく、シュークリームの好きな赤ん坊やな。…といった感じのタイトルなんですが、オルガン・トリオによるテーマ部の演奏がなかなか渋いです。オルガンはギターを入れるよりも、ベースの入った編成にするほうが個人的には好きなんですよね。キダ・タローとかも、出来れば入ってないほうが嬉しいです。 AABA形式の “Aの部” をオルガン・トリオでやっておいて、 “Bの部” でピアノが入って来て、最後の “Aの部” で再びトリオに戻して、でもって、ソロの先発にトランペットを持ってくるという、ここまでの一連の流れは完璧でありますな。 ここでのミッチェルは途中、どこかで聴いたことのあるようなフレーズを引用するなどして、クリフォード・ブラウン直系のハード・バッパーという自己のアイデンティティを十二分に発揮したプレイを展開しております。 その後、メル・ラインが相変わらず地味なソロを取って、続いてグリフィンが根性のあるブロウを聴かせてることになります。これがまた、しつこいくらいにかなり長いです。早く終わってくれれば、今日の原稿も終われるのにぃ。…と、ちょっぴり憎らしく思わないでもないんですが、僕は基本的にグリフィンのファンなので、ここは大目に見るとして。 で、続いてジーン・ハリスのソロになるんですが、僕は今回、この人をちょっぴり見直したりしたので、ここでの長めのソロもとりあえず大目に見ておいて、とまあそんなことで、最後にドラムスのソロがあって、テーマに戻って、おしまい。 ということで、今日のところは以上です。

【総合評価】 あまりオルガン・ジャズっぽくない、オルガニストが便宜上リーダーの座に座ったジャム・セッションといったところでしょうか? (1) 10分前後という長い演奏時間にも耐えられるだけの精神力がある。 (2) ジャズに名曲はない。ただ名演奏があるのみ。そんな戯言が素直に信じられる。 (3) ブルー・ミッチェルとジョニー・グリフィンが好き。 (4) ジャム・セッションが好き。 以上4つの条件うち、3つに以上に当てはまる人であれば、ま、素直に楽しめるのではなかろうかと。 (5) ジャムおじさんが好き。 そんな人には、どうなんだか分かりません。