“苦行”。 これが今年の横濱ジャズ・プロムナードに際して、僕が自らに課したテーマであります。楽をして生きようとか、自分の好きなことだけをすればいいとか、そういった甘っちょろい考えでいられる時代は終わりました。 「甘さを捨てよ。」 というのが塩サバ家の家訓でありまして、それは何故かというと、甘かったら塩サバではなくて、砂糖サバになるやん。…というのが理由だったりするんですが、家訓を破ると “膝カックン” の罰が与えられるという、そんな厳しい掟が待ち受けているのでありました。名家に生まれてしまうと、いろいろ辛いこともあるわけです。 苦行に耐えてこそ、立派な公卿になれるんや!…ということで、ここはひとつ、今回は徹底的に自分を虐めることにしたわけなんですが、とまあそんなことで、まず手始めはバイオリンです。いやあ、子供の頃、めっちゃ好きだったんですよね、バイオマン。イエローフォーとピンクファイブという、2人のギャル系戦士が登場するところが実に画期的だったんですが、男4人に女1人という組み合わせは、どう考えたって無理がありますもんね。それに対して男3人・女2人となると、かなり現実味を帯びてくることになるんですが、3人の男のうち、いちばん不細工なヤツだけ仲間外れにすればすべて丸く収まるわけですからね。バイオマンの場合、グリーンツーがのけ者にされて、グリーン・ツーリズムに走ったりすることになるんですが、ま、それはともかく、ちょっと苦手だったりするんですよね、バイオリン。 僕の場合、由美かおるの入浴シーンは好きでも、弓で弾く弦楽器というのはどうも駄目で、あの 「ぎぃぃぃぃ」 という音を聞くと、さぶいぼが出てしまいます。鳥肌も立ちます。あ、さぶいぼも鳥肌も同じですか。名古屋のほうでは “さぶぼろ” と言ったりするようですが、バイオリンの音を聞くと、 さぶぼろ出るでかんわ。…などと甘ったれたことを言ってはいけません。さぶいぼが出ようが、ぞぞけが立とうが、それに耐えなければ膝カックンの刑を食らうことになるわけですからね。頑張らなければなりません。

ということで今回のジャズプロでは、修行の一環としてバイオリン・ジャズを集中的に攻めてみることにしたんですが、1日目はモーション・ブルーの寺井尚子たんの他、 “松田美緒、ジョアン・リラ、翁長巳酉グループ” にも太田惠資 (おおたけいすけ) というバイオリンのオッサンが入っておりました。尚子たんはルックス的に麗しきものがあったので、音のほうの苦痛がそれに緩和させる形になって耐えることが出来たんですが、オッサンの弾くバイオリンというのはよくありません。この世界には “はかせたろう” という有名なミュージシャンがいるんですが、僕はラジオでしか名前を聞いたことがかったので、ずっと “博士太郎” という字を書くのだとばかり思っていました。恐らく 天才クイズに出てくる博士 みたいな、頭の大きなオッサンなんだろうな。…という気がしてたんですが、正しくは “葉加瀬太郎” だったんですなー。ま、やはりそれなりに顔の大きなオッサンではあったんですけど。

とまあそんなことで、2日目の最初の出し物として、僕は “MAYA with 松尾明 Trio ゲスト 森理子” というのを選んでみました。 あ、この日は外で写真を撮るのをすっかり忘れていたので、その代わりに公式ガイドの掲載記事をそのまま勝手に無断で引用させてもらうことにしたんですが、もしそれがいけない事だったとしたら、ゴメンなっ! で、このセッションを選んだのは他でもない、ランドマークホールに一度行ってみたかったという、ただそれだけの理由なんですが、MAYAという人も子供の頃からけっこう好きでしたしね。 何と言っても 『欽ちゃんのどこまでやるの!?』 のお母さん役が印象に残っているんですが、いや、もしかしたらこのステージに出てくるMAYAと真屋順子とは、まったくの別人だったりするのかも知れませんけど。 ま、いずれにせよ、こっちのMAYAチャンはかなりの美形みたいだし、森理子 (もり・りこ) というギャル系のバイオリンも入っているので、さほどハードではない適度な苦行としては、ま、手頃なところなのではなかろうかと。 1曲目は理子チャンをフィーチャーしたインストゥルメンタルの 「ウェイブ」 でありまして、いや、ギャル系バイオリンによるボサノヴァというのも、なかなか悪くないではありませんかぁ。 ま、ちっとも修行にはなりそうもない感じではあるんですけど。 2曲目で満を持してMAYAチャンの登場となったんですが、エキゾチックな顔立ちに反して、わりとベタな感じの日本的なキャラの持ち主でありました。トークのほうはどちらかというと、ちょっとスベリ気味でありましたか? 得にラストの 「アマポーラ」 では、観客に一緒に歌うことを要望するも、あまり広範囲な支持が得られなくて、さほど盛り上がらないままエンディングを迎えることになったんですが、無論、僕もそういう恥ずかしい真似をするというのは真っ平です。

ということで、出だし、あまりよい修行の場とはなりませんでしたので、僕はここで自分に更に厳しいミッションを課すことにしました。それは何かというと、コールドストーン・クリーマリー でアイスクリームを食べる♪…ということなんですが、僕は何が苦手と言って、若いギャルほど苦手なものはないんですが、若いギャルが行列しているお店に並んでアイスクリームを食べるなどというのは、これはもう拷問以外の何物でもありません。これならまだ肛門に割り箸を突っ込まれたほうがマシ?…という気がするんですが、この苦行に耐えなければ公卿への道は開けないわけですからね。頑張るしかありません。 ただ、MAYAちゃんのトークによれば、ドラマーの松尾明クンもランドマークにあるスタジオでレコーディングをする時、よくコールドストーンなんとかというお店に並んでアイスクリームを食べているらしいので、意外と中年のオッサンにとってはハードルの低い店だったりするのかも知れません。…と、物事をわりと楽観的に考えていたんですが、それは大きな過ちでした。 行列に並んでいる段階から、店のおねえさんがメニューを持って注文を取ってくれるというのは大変に合理的でいいシステムだと思うんですが、ここのアイスクリームは 「バニラひとつ♪」 みたいな単純な会話ではとても売買契約が成立しないほど、複雑なメニュー体系になっているんですよね。いきなりメニューを渡されたところで、何を注文すればいいのか、さっぱり分からんっ!分からん言うたら、分からんっ! おじさんという人種はとりあえず腰を落ち着けて座ってしまえば、それなりにクソ度胸が湧いて、多少の難関くらいは乗り越えていける生き物なんですが、立っている状態で不意をつかれたりすると、途端に情けない存在になってしまいます。 「え、えーと…、その…。」 と、しどろもどろになりながら、何とか 「“ベリーベリーベリーグッド”の、えーと…、大きさは “ラブイット” の “ワッフルコーン” 。」 という注文を終えると、へなへなとその場に座り込みそうになってしまいました。 それと同時に、何がサイズは “ラブイット” や!普通に “中” でエエやんっ!…という怒りがこみ上げて来たりもしたんですが、注文を無事に終えたからといって、決して安心はなりません。続いては “アイスクリーム作成パフォーマンス” に付き合わされることになるんですが、この店の店員は−9℃に冷やした石の上でフルーツなどをミックスする過程の間、 「ミッキーマウス・マーチ」 のメロディに合わせて、何やらずっと御陽気に歌を歌ってくれたりするんですよね。 あまりにアメリカンなフィーリングでノリノリなので、ただブスっと突っ立っているだけというのも悪いかな?…という気がして、小さく手拍子なんぞを打ってみたりもしたんですが、客に余計な気を遣わせるなって! いやあ、これならまだMAYAチャンと一緒に 「アマポーラ」 を歌うほうがよっぽどマシでしたなぁ。。。

どっと疲れが出ると同時に、僕は幾分、捨て鉢な気持ちにもなっていたんでしょう。こうなったらもう、ランドマークタワーに昇ってやるぅ!…と、遂には自棄を起こしてしまったんですが、僕は世の中で何が恐いって、高いところほど恐いものはなかったりするんですよね。 パンスト・フェチとスカトロ・マニアの気持ちはまったく理解出来ないんですが、高所恐怖症と閉所恐怖症と先端恐怖症の気持ちというのは、よぉーく分かります。めっちゃ恐いですもんね、高いところとか、狭いところとか、先の尖ったものとか。 落ちるやん、高いところ!息苦しいやん、狭いところ!刺さったら痛いやん、先の尖ったもの! 具体的な被害の状況がまざまざと脳裏に浮かんでくるだけに、その恐怖心は半端ではなかったりするんですが、そんな僕が高さ273mのスカイガーデンに行ってみようと思ったというのだから、よほどミッキーマウス・マーチのパフォーマンスが堪えていたんでしょうな。正常な判断能力が麻痺していたとしか思えないんですが、結論から先に行ってしまうと、このランドマークタワーへの挑戦は、大正解♪…でありました。噂には聞いてきた日本最速のエレベータはとてつもない速さでありまして、何でも最高速度は750m/分らしいですからね。ぐんぐんと数字が大きくなっていく電光掲示の分速表示を眺めつつ、耳がキーンとして来たな。…と思っているうちに、あっという間に69階に到着してしまって、所要時間はたったの40秒! これだけ速いと高いところまで昇って来たという感覚が麻痺してしまって、ガラス窓から外を見てもあまり恐くなかったりするんですよね、これがまた。ゆっくりと時間を掛けて次第に高度を稼いでいく観覧車のほうがよっぽど恐かったりします。 で、その日はわりと天気がよかったこともあって、273m地点からの眺めは、もう最高っ♪…でありました。地上から眺めた時はそのあまりの巨大さに圧倒されたコスモクロック (観覧車) が、ずっと下のほうに見えておりまして、いやあ、ランドマークタワーは凄いですなぁ。 カメラに納めてその景色を皆さまにもお見せ出来るとよかったんですが、生憎、ここでは1枚も写真を撮りませんでした。 写真も撮らずに何をしていたのかというと、200円を投入して双眼鏡で下界を覗いて遊んでおりました。普通の光学式の双眼鏡もあったんですが、テレビカメラみたいに画面で確認出来るタイプのものが僕のお気に入りで、ボタン操作によってズームしたり、後ろに引いたりといった操作が出来るところが、めっちゃ楽しいっ♪ いちばんズームすると地上を歩いている人の顔まで判別出来るほどの高性能でありまして、あまりに凄かったので2分間だけでは飽き足らず、1000円札で自販機のジュースを買って、そのおつりの100円玉で更に200円分覗いてしまったほどです。 何故だか激しくカメラを揺すって遊んでいる外人のカップルと僕以外は誰も相手にしていませんでしたが、ランドマークタワーに昇る機会があったら、是非とも100円玉を4枚ほど持っていくことをお薦めします。 その他、ガラス窓の下、少し斜めになった壁の部分に腹ばいになるようにして外を熱心に眺めている幼女のパンツが、見えそうでなかなか見えなかったりして、その場から立ち去るタイミングを計りかねているうちに、14時20分開始の “SUNDAY JATP 秋吉敏子・中村誠一グループ” に間に合わなくなってしまったんですが、それを犠牲にするだけの価値は十二分にあったと言えるのではないでしょうか。

とまあそんなことで、2日目の第2ステージはパスすることにして、“15時40分の部” です。僕は当初、細野よしひこのセッションにしようか?…と思っていたんですが、いや、けっこう好きなんですよね、「GU-GUガンモ」。 が、よく考えたらアレは “よしひこ” ではなく、細野不二彦だということが判明したんですが、“よしひこ” のほうは去年まで寺井尚子のクインテットに参加していたギタリストということらしいんですけど。ギターというのはちょっと微妙ですな。弦楽器であまり好きでないのは確かなんですが、弓で弾かれることはあまりないので修行の糧とするにはちょっと力不足のような気もしますよね。かなりの恐怖が予想されたランドマークタワーが、意外にもパラダイスと言ってよさそうな結果に終わってしまった以上、ここはもっと厳しく自分を追い詰めなければなりません。 “向井滋春 JAZZ STRINGS”。 これで行きましょう。 向井滋春クンは前回のジャズプロでも見たんですが、その時は4トロンボーンという編成で、なかなかいい演奏であったように記憶しております。 で、今年はもしかして、向井万起男クンとの共演?…というのを期待してたんですが、よりによってジャズ・ストリングスでありますかぁ。何とも余計なことをしてくれたものでありますなぁ。ストリングスとの共演というのは弦楽嫌いの僕にとって、チケット代の減額を求めたくなるような企画であるわけなんですが、それもこれもみんな、修行の為や。耐えるんやで、さばクン! が、オープニングのナンバーは里見紀子のバイオリンをフィーチャーしたチャーリー・パーカーの 「ドナ・リー」 でありまして、どうせ甘ったるいムード音楽なんやろ。…という、僕が持っていたウィズ・ストリングスの概念を根本から覆すような熱い演奏だったりしたんですが、ま、2曲目以降はクラシックっぽい退屈な出来のものもあったりして、概ね、僕の期待通りだったと言っていいのではなかろうかと。 とまあそんなことで、桑名まで帰らなければならないことを考えると、横濱ジャズ・プロムナードも “17時30分の部” が、僕にとっての最終ステージということになってしまいます。最後はいったい何で締めますかねー?

僕は当初、カルメン・マキのセッションにしようか?…と思っていたんですが、いや、けっこう好きなんですよね、あのオカマ。 が、よく考えたらオカマなのは “カルメン” ではなく、カルーセル麻紀だということが判明したんですが、“カルメン” のほうはアレですな。 「時には母のない子のように」 のほうだったんですな。太田惠資のバイオリンに板橋文夫のピアノというメンバーが何とも微妙なところなんですが、これがもし太田惠資(おおたけいすけ)でなくて、鳳啓助だったら、間違いなくコレに決めていたところなんですけどね。今回は “関内大ホール” での鑑賞が多かったので最後くらいはちょっと変化を付けてみたいような気もするし、弦楽器以外の苦手なジャンルにも果敢に挑戦したほうがいいような気もします。 とまあそんなことで “渋谷毅オーケストラ” です。 会場の 横浜市開港記念会館 はレトロな雰囲気が何とも言えずにいい感じで、別室では “横浜 JAZZ CLUB メンバーによる 「秘蔵映像+幻のアルバム」 ” なる企画も開催されておりました。秘蔵映像のほうは僕が期待していた “ウマのマル秘ショー♪” のようなものではぜんぜん無かったんですが、幻のアルバムのほうはアドリブ盤の “猫のマクリーン” のLPジャケットが展示されていたりして、なかなかよかったです。 で、本題の演奏のほうで今回、僕は克服しなければならない課題は “おっさん” なんですが、凄く苦手だし、嫌いだし、なるべくならあまり近付きたくはなかったりするんですよね、オッサンって。 ところがこの渋谷毅オーケストラにはサンタみたいな格好をした爺ィとか、ハゲとか、やたらにミキシングに注文ばかりつけるヤツとか、人のソロになると床に座り込んでペットボトルの茶を飲んでるヤツとか、ありとあらゆる種類のオッサンが顔を揃えておりまして、もう、見ているだけでも不快でありましたな。 おまけにオープニング・ナンバーは、それらのオッサンが好き勝手に楽器でわめき散らすフリー風の集団即興演奏と化しておりまして、ええい、喧しいっ! こんなん、ちっとも寝られへんやーん!! ま、2曲目以降はわりとマシにはなったんですが、リーダーの渋谷毅は今ひとつ愛想のよくないオッサンで、見ているだけでちょっと不愉快でした。 ま、予定の演目をすべて終えた後、サービスで1曲オマケしてくれたので、根っからひねくれた性格の爺ィというわけでもなさそうなんですが、いずれにせよ、公式ガイドの笑顔の写真に騙されてはいけません。 ま、苦行という点では、最後にして最大の効果があったようにも思えるんですが、とまあそんなことで、今年の横濱ジャズプロは、おしまい♪

以上、「甘さを捨てよ。」 という塩サバ家の家訓は十分に守られたような気がしないでもないので、さ、 “イカくん” でも食べよっと♪

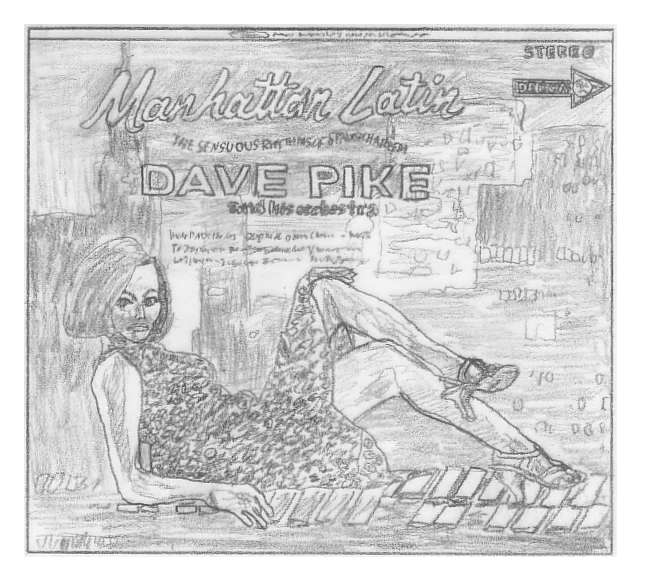

ということで、今日はデイブ・パイクです。この人は僕がナマで見たことのある数少ない外タレだったりするんですが、どこで見たのかというと、 ここ なんですけどね。 “旭ジャズまつり” は横濱ジャズプロとはまた違った雰囲気でなかなか楽しかったりするんですが、日程が桑名の花火大会とか、熱海の花火大会なんかと重なって、なかなか見に行けないのが残念なところであります。 で、僕が見た時にはただのオッサンと化していたデイブ・パイクが、まだ豹柄服のギャルだった頃に吹き込んだのがこの 『マンハッタン・ラテン』 というアルバムなんですが、いや、このジャケットに写っているのは恐らく、パイク本人ではないと思うんですけど。 バイブ片手に…ではなく、ヴァイブの上に、 「あはん♪」 といった感じで寝転がったりしていて、ちょっと妖しい感じのジャケットなんですが、この豹柄をイラストでうまく表現する自信はまったくと言っていいほどありません。で、これ、 『マンハッタン・ラテン』 というタイトルからも分かるように、恐らくラテン・ジャズの演奏なのではないかと思うんですが、参加メンバーのほうはなかなか豪華です。大きく分けて管楽器入りと管楽器抜き、2つのセッションから成り立っているんですが、“入り” のほうにはデイブ・バーンズのトランペットとレイ・コープランドのフリューゲルホーン、ならびにジョセフ・グリマルディ(?)のフルート。もしくはヒューバート・ロウズのピッコロが入っています。ピアノがチック・コリアというのも興味深いところだし、カルロス・バルデス&ウィリー・ボボと、ラテンの味付けのほうもぬかりはありません。 一方 “抜き” のほうのセッションにはギターのアッティラ・ゾラーが参加しておりますな。アッティラ・ゾラーは1927年、ハンガリー生まれ…と、ラズウェル細木の漫画に出てくるので、日本ではわりとその名前が知られていたりする人なんですが、こんなところでお目にかかれるとは、ちょっと意外でありますな。で、ピアノがドン・フリードマンだったりするのも興味深いところなんですが、とまあそんなことで、では1曲目から聴いてみることにしますかねー?

まず最初はパイクのオリジナルで、 「ベイビー」 という曲です。 いかにもラテンやな!…といった感じの御陽気なナンバーなんですが、パイクのヴァイブに続いてフルートが出てきてメロディを吹くところなど、何とも言えず軽いノリでありますなぁ。お歳暮が届いて、その品物が軽い海苔だったりすると、手に持った瞬間にガックリすることになるんですが、それに近い感じの落胆を覚えないでもありません。法事の席に出される和菓子が落雁だったりしても落胆することになるんですが、ヨウカンを手にした時の重みと比較して、あまりにも軽かったりしますからね、落雁の場合。軽さというのは時として、その価値をも軽くしてしまう場合があったりするんですが、その一方、もし軽石があまり軽くなかったりすれば、重いじゃないか!…と文句を言われることになるに違いなくて、最初から軽さが期待されているものであれば、その軽さは優位なものとして作用することになります。つまりまあ、このアルバムは最初から、どうせ軽いラテン・ジャズだしぃ。…と、 ナメてかかるというのが正しい対処法でありまして、そのように価値観を転換してやれば、これほどまで楽しい演奏というのは、そうそう無いということになるのではなかろうかと。途中から2本のブラスも絡んできて、何とも賑やかでありますなぁ。 で、テーマに続いて一応はソロ・パートが用意されていたりするんですが、先発のパイクはいつものように妖しげなウメキ声をあげつつ、ご機嫌なヴァイブ・プレイを披露してくれておりまして、続くデイブ・バーンズも安定した実力派らしいアドリブを展開しております。とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。

続いてはロドリゲス君が作った 「キュー・マル・エス・クエア」 という曲です。ロドリゲスというのは中南米にはありがちな名前で、どこのロドりんなのかサダカではないんですが、英語とは思えないタイトルも正確には何と発音していいのか、よく分かりません。ま、いずれにせよ、めっちゃラテンな曲であることは間違いないんですが、相変わらず能天気なまでに御陽気な作品に仕上がっております。先ほどのフルートに替わって今度はピッコロが入ったりしているので、にこにこぷん的な高揚感がより一層顕著になっていると言ってもいいでしょう。おもちゃ箱をひっくり返したようなというか、お餅を一箱食べたら喉に詰まっちゃったというか、餅を箱単位で食うなよ!…という気がしないでもないんですが、ソロ先発はヒューバート・ロウズのピッコロでありますかぁ。途中、オッサンの掛け声のようなものも聞かれてラテンのムードがより一層高まることになるんですが、以下、バーンズ、パイクと短めのソロが続いて、お昼のワイドショーのテーマに使えそうな感じのテーマに戻って、おしまい。 何でもいいけど、ちょっとはしゃぎ過ぎなんじゃないか?…と苦言を呈する向きもあろうかと思われますが、でも大丈夫。3曲目でちょっとだけ落ち着きを取り戻します。 「ノット・ア・ティア」 。これはアレですな。ギタリストの何とか・スティーブンソンという人のオリジナルですよね。ウイントン・ケリーの準ラテン系作品 『イッツ・オールライト!』 でも取り上げられておりますが、ブラスのアンサンブルをバックにパイクのヴァイブが哀愁味を帯びたメロディを演奏するテーマ部がなかなかいい感じです。で、そのままパイクのソロへと流れていくんですが、続くチック・コリアのピアノも癖のない タッチと無駄のないフレージングがなかなかのものでありまして、で、再びパイクが出てきて短くソロを取って、で、テーマに戻って、おしまい。全体として、なかなかやったな。…という気がする1曲なのでありました。

次、パイクのオリジナルの 「マンボ・ジネロ」 。名前にマンボと付いてはおりますが、さほどマンボ・ズボンが似合いそうな曲というわけでもなく、どちらかというとヤン坊。…といった感じなんですが、君はヤン坊派かな?それともマー坊派かな?僕はどちらかというと、そんなん別にどっちでもエエやんと思う派閥だったりするんですが、マーボー飯というのはけっこう好きなんですけどね。で、これ、管抜きのほうのセッションなので、今までの3曲と比べて若干地味…なのかと思ったらそうでもなくて、パイクの華麗なヴァイブ・テクを堪能するにはもってこいなのではなかろうかと。短いながらもチックとゾラーにもソロ・スペースが与えられておりまして、とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。 5曲目のパイクのオリジナルで、 「モンツノ・オリータ」 といったタイトルが付けられております。パンツをおろーした。…という状態はなかなか楽しかったりするんですが、一体どんな意味があるんでしょうな?モンツノ・オリータ。正式な発音もよく分からなかったりするんですけど。曲のほうは相変わらずのラテンでありまして、全部をラテンにするのではなく、2曲ほど古典を混ぜたりしてみてはどうか?…と、いつもこの手のアルバムを聴く度に思ってしまうんですが、外国人にはあまりそういう発想はないみたいですね。思い込んだらとことん1つの道を突き進む、そんな傾向にあるようなんですが、ま、さすがに同じラテン系とは言っても、微妙にリズムを変えるくらいの工夫は外国人でも思いつくみたいなんですけど。 ここではどうやら、“モンツナ” というリズムを駆使するという方針のようで、パーカッションによるイントロ部は幾分アフロっぽい雰囲気が漂ったりしておりますが、ま、テーマが始まってしまえば概ね、従来通りなノリに戻ってしまう感じなんですけど。ヴァイブとブラスとピッコロによる賑やかなお祭り世界ですよね。コウモリが寄って来そうなピッコロの超高音が何とも耳に不快だったりするんですが、 「堀井カメラ♪」 と聞こえる歌詞をリピートするおっさんのヴォイスは、なかなかいい感じではないかと思います。やっぱりデジカメ・プリントは堀井カメラにお任せするのが安心ですよねー。

ということで、次。トーマス君の作った 「アフロディテ」 という曲です。どこのトーマス君が作った曲なのか、そして例のごとく 「アフロディテ」 という読み方で本当にいいのかという問題は未解決もままだったりするんですが、痒いケツとかそういう問題なら、強力ムヒを塗りさえすれば、すぐに解決しちゃうんですけどね。 で、これ、管抜きゾラー入りのほうのセッションなんですが、ファンキーでいて、ちょっぴりモーダルな雰囲気もあったりする、なかなかいい感じの演奏となっておりまして、テーマ部でヴァイブを叩いていたパイクが、アドリブ・パートではマリンバもしくはシロフォンと思われる楽器を叩いたりしております。相変わらず妖しげな声が漏れ聞こえているので、 どうやら金属の板を叩くと思わず声が出ちゃうというワケではなくて、マレットを振り回すという行為に興奮を覚えるタイプのようですね。で、続いてゾラーのソロがフィーチャーされることになるんですが、ちょっとだけパット・マルティーノを彷彿させる、なかなか斬新なスタイルの持ち主でありまして、どうせボサノヴァみたいな感じの軽いギターを弾いているのだろうと思って甘く見てたら、それは大きな間違いでありました。ゾラーくん、なかなかやります。 でもって、続くドン・フリードマンのピアノ・ソロはチック・コリアのそれよりも遥かにクールな様相を呈しておりまして、演奏全体に知的なムードを付加することに成功しております。ドンくんも、なかなかやります。 とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。いや、個人的にはここまでの中でベストと言っていい出来なのではないか?…という気がするんですが、果たして残りの6曲でこれを凌駕する演奏が聴かれることになるんでしょうか?大いに楽しみなところであります。

7曲目はチック・コリアのオリジナル、 「ラ・プラヤ」 でありますか。チックと言えば 「スペイン」 、スペインと言えばエウヘニオ・モンレアルと、20年ほど前の海星高校の卒業者の場合は同じところに戻って来ないことになってしまうんですが、ラテン音楽にも造詣の深いチックが書いた曲というので、この 「ラ・プラヤ」 にはちょっと期待が持てますよね。タイトルの意味するところは今ひとつよく分からなかったりするんですけど。これがもし 「天ぷら屋」 というのであれば、天ぷらを食べさせてくれる店なんやろな。…と、ある程度の推測が出来るんですが、 「ラ・プラヤ」 となるとお手上げです。 ま、タイトルの意味が分からなくても曲の出来さえよければそれで特に問題はないんですが、これはアレですな。とってもラテンですな。…とは言えなくて、微妙に斬新な感じがするところがチックなんだと思うんですが、ピッコロの甲高いトーンがクールなムードを若干阻害しているジャッカー電撃隊。…といった嫌いがまったく無いわけではありません。 が、チック、デイブ・バーンズ、パイクと続くソロはどれも充実しておりまして、十分、純ジャズとして鑑賞に値する出来であると言えましょう。悪くないです。 ということで、次。 パイクのオリジナル、 「ラテン・ブルース」 。これはアレです。とってもラテンなブルースです。ブルースと言ってもさほどアーシーではなくて、どちらかというとマーシーだったりするんですが、元気に頑張っているんですかね?田代まさし。 覗き行為で品位を損ねたマーシーと同じく、ピッコロの破廉恥な音色で演奏の質を落としていたヒューバート・ローズが汚名返上とばかり、ここではテナーを吹いてアンサンブルに厚みをもたらしておりまして、いや、いいですな、こりゃ。アンサンブルの谷間にパイクとバーンズとチックが短いソロを取るという、どちらかと言うと編曲重視の作品なんですが、ラテンでブルースな雰囲気はよく出ていると思います。

ということで、次。 「サウス・シーズ」 は3曲目に続くスティーブンスのオリジナルでありますな。この人の書くメロディは日本人好みの哀愁味を帯びたマイナー調だったりするところがたまらんのですが、ゆったりしたバラードに近いテンポで淡々と旋律を奏でるパイクがいいですな。日本の俳句に通ずるワビ・サビが感じられたりもするんですが、アドリブ・パートで彼はマリンバ、もしくはシロフォンとおぼしき楽器を演奏しております。何でもいいけど “マリンバ” と “山婆” は、ちょっとだけ似てますよね。 “おぼしき” と “ピロシキ” も、ちょっとだけ似てると思います。 ということで10曲目。ジョアン・パブロという人が作ったらしい 「サンドゥンガ」 。ひさびさ、能天気な純ラテン系。…といった感じなんですが、パイクのソロの背後で聞かれるチック・コリアのバッキングは、ボビー・ハッチャーソンの 『ダイアローグ』 というアルバムに収録された 「カッタ」 を彷彿させるものがありますな。ハイチっぽいリズムということになるんでしょうか?…と思ったら、どうやらこれはマンボということらしいんですが、短いながらもヒューバート・ロウズのテナーとデイブ・バーンズのトランペット・ソロが聴けるところは収穫であると言えるかも知れません。

以下、最後までパイクのオリジナルが続くことになるんですが、管楽器抜きの 「ドリーム・ガーデン」 はボサノヴァっぽい感じのお洒落な仕上がり。 テーマ部の演奏で唸り声でヴァイブとのユニゾンを聞かせるところなど、全般的にパイクが声の分野で頑張っているんですが、アッティラ・ゾラーとドン・フリードマンのソロが聴けるところは収穫であると言えるかも知れません。 ということで、いよいよラストということになるんですが、 「ヴィッキ」 は砂漠地帯にラクダの隊列が見えてきそうな感じのリズムでありますな。ゆったりとしたチャチャ?…などと適当なことを書くと、関西人からチャチャちゃうんちゃう?…と言われそうなんですが、あ、よく見たらビギンなどと書かれておりますな。はやりチャチャとはちゃったようなんですが、最後の2曲に管楽器抜きのセッションを持って来たというのはある種の見識であるかも知れません。 なんとも寛いだムードのゆったりとした時間が流れているんですが、とまあそんなことで、今日のところはおしまい。

【総合評価】 オープニング・ナンバーと2曲目あたりの軽いノリは、いくら何でも一般大衆に媚び過ぎぃ。…といった感じだったんですが、途中から徐々に調子を取り戻しましたな。特に6曲目とか7曲目とか8曲目とか9曲目のあたりの出来がよくて、“中だるみ” の反対の “中だるまない” といった仕上がりの1枚なのでありました。