子供の頃からずっと不思議に思っていることが2つほどあります。 それは何なのかというと、

(その1) 口笛はなぜ、遠くまで聞こえるの?

(その2) あの雲はなぜ、わたしを待ってるの?

という2つの疑問なんですが、それって 「ハイジの歌」 じゃん。…と言われると、まさしくソレなんですけどね。正確には 「おしえて」 というタイトルでしたか? 3番までフルに歌うと疑問の数が6つほどに増えてしまうんですが、2番以降はあまりよく覚えていないので別にいいとして、 “口笛” と “雲” の問題は、もうすぐ40に手が届こうかという年になっても、未だにその答えが分かりません。 どうして分からないのかと言うと、「おしえて、おじいさん、おしえて、おじいさん。」…と、歌の中で2回も続けて質問しているのに、それに対しておじいさんが何ひとつとして答えてくれないからなんですけどね。 おじいさんでは今ひとつ埒があかないので、「おしえて、アルムの森の木よ〜。」 と、3回目は質問の矛先を転じたりしておりますが、そんなものが、おじいさん以上に当てにならないというのは言うまでもありません。そんなこと、木に聞くな!…と僕は言いたいです。 知識がないのか無口なのか、いや、アルムの木のほうは明らかに後者だと思うんですが、何も答えないおじいさんも悪いんですが、質問するハイジの態度にもちょっと問題がありますよね。 2つの疑問がまったく解決されてないうちから、雪の山なぜ、バラ色にそまるの?あの風はどこに隠れているの?眠るときなぜ、星はそっとみているの?わらの中なぜ、いつもあったかいの?…って、そんなにたくさん、立て続けに質問するなって! 教えて、教えてって、いちいちうるさいっ! で、いちばん問題なのは歌の最後の部分でありまして、ヨーレローレロヒホー、ヨヒドゥディ、ヤホホー♪ヨーレローレロヒホヤ、ラヒドゥディ、ヨー♪…って、人に質問しといて、御陽気にヨーデルなんか歌ってんじゃねぇ!!

…などと、コドモ相手に向きになっても仕方ないので、ここはひとつ冷静に対処しようと思うんですが、そんなオトナの僕も、この歌の中でどうしても我慢出来ないところがひとつだけあります。 それは何処なのかというと、2番の歌詞の真ん中あたりの部分なんですが、他の質問がすべて 「○○○○は何故、」という形式で始まってるのに、どうして4つめだけが 「あの風はどこに」 やねん!? 血液型がA型で根が几帳面な僕としては、こういう統一性の無さがどうにも我慢できなかったりするんですよね。 作詞者の岸田衿子としては、この部分で変化を付けたかったのかも知れませんが、余計なこと、すな!…と、僕は言いたいです。 何だかちょっと不愉快なので2番目以降の歌詞は無視することにしようと思うんですが、“口笛” と “雲” の2つの疑問だけは何とか40代に突入する前に解決しておきたいところですよね。 でないと、気になって気になって、健やかな中年ライフを送れなくなってしまうような気がします。 でも、もう大丈夫! 僕はですね、30年来の疑問が一気に解決するかも知れない、そんな素晴らしい場所がこの日本に存在するということを知ってしまったんですが、どうやら山梨県にですね、 “ハイジの村” というのがあるらしいんですよね。ここは昔 “山梨県立フラワーセンター” という名前だったそうですが、数年前に経営が民間に委託されるにあたって、花だけでは今ひとつ華がないしぃ。…というので、客寄せの目玉としてハイジが召集されたのではないかと思われます。 何でもここにはハイジの他に、長さ230m、日本一の “バラの回廊” なんてのもあるんだそうで、今の時期、ちょうどバラの花が見頃なんだそうです。 僕は薔薇がそれほど好きではないので、 “バラの回廊” というのは “豚バラ肉の回鍋肉(ホイコーロー)” ほどにはソソられるものが無かったりするんですが、さくらんぼ狩り農園 (← 前号 参照) からも場所的にさほど遠くはないみたいなので、これはもう行ってみるしかありません。

とまあそんなことで、行ってみました。 ちなみに僕は子供の頃、 「アルプスの少女ハイジ」 を 「花の子ルンルン」 ほどには熱心に見ていなかったので、ハイジに関してはあまり詳しくありません。 というか、限りなく無知に近い状況だったりするんですが、おじいさんが実は “おんじ” という名前だったというのも、ハイジの村に 「おんじの仕事部屋」 というのがある事から、初めて知ったくらいですからね。 更によく調べてみると、“おんじ” というのは実はおじいさんの名前ではなくて、ただ単に “おじいさん” を示す一般名詞であるということが判明したんですが、なるほど。“おんじ”というのは確かに “おじいさん” から “いさん” を取って、真ん中に “ん” を入れただけですもんね。 おじいさんのことを “おんじ” と呼んでいいのなら、太田胃酸は “おおんた” でいいのか?…というと、それではあまりにも意味不明なので、その呼び方はやめたほうがいいと思うんですが、それはそうと、この 「ハイジの村」 のオフィシャルサイトって、基本的にブログしかなかったりして、施設の全貌が見えて来ませんよね。 とりあえず、僕が訪れた1週間後の6月16日に “第2回コスプレ大会” が開催されたということは分かるんですが、果たしてそれが盛り上がったのかどうかという結果報告も、これを書いている6月22日の午前11時のでは掲載がありません。 とりあえずこの先、もし “第3回コスプレ大会” が開催されないようであれば、思ったよりも盛り上がらなかったんだろうな。…と推測するしか手立てが無いわけなんですが、そういう点も含めて、もう少し詳しい場内案内とかが欲しいところですよね。もう少し何とかならないのか?…と思わずにはいられないんですが、でも大丈夫。 僕はですね、個人サイトながらかなり詳しいレポートが記載されているサイトを発見したんですが、それはどこなのかというと、 ここ なんですけど。 いやこれは写真の数も多くて、非常に参考になりますなー。 で、非常に参考になるのはいいんですが、僕はここを見て 「ハイジの村」 に対する期待度がピーク時の17%程度まで落ち込んでしまいました。 こざるのパパの人、忌憚の無い意見をありがとなーっ!…と言いたいところなんですが、こざるのパパの人にはですね、ショボさを積極的に楽しむという前向きな姿勢が求められるところですよねー。 その点、こざるちゃんは 「ビーズのネックレスがとっても嬉しい」 というポジティブな意見を述べていて、将来、とってもサバくん好みのギャルに成長しそうな可能性を秘めていて、とってもいいと思います。 もし “ハイジの部” が今ひとつだったりした場合は、僕もビーズのネックレス作り体験をしてみることにして、とまあそんなことで、では早速、中の様子を窺ってみましょうかー。

まずはえーと、駐車場。 ここにはですね、車が止まっていました。 観光バスなんかもけっこう止まっていて、バラ目当てと思しきお姉さま方で、かなりの賑わいでありますなー。 僕がよく使う “ギャル” という言葉では無く、敢えて “お姉さま” という書き方をした事で、おおよその年齢層を推測して頂きたいと思うんですが、えーと、園内に入ってすぐのところは “お花の即売コーナー” みたいになっていました。 もしかしたら、ここでしか手に入らないレア物のお花とかも売られていたのかも知れませんが、 園芸品種にあまり興味のない僕には何だかよく分かりません。 全体の雰囲気としては、ミスタートンカチ (←桑名にあるホームセンター) の園芸コーナーと大差ないって感じぃ?…という率直な感想を述べるに留めておこうと思います。 ということで、次。 “展望塔” 。 えーと、これはですね、おそらく展望するための塔ではないかと思われます。エレベータで一番上まで昇ってドアを開けて外に出ると、目の前に広がる八ヶ岳とアルプスの山々。 ああん、気分はとっても南アルプスの少女ハイジなのぉ♪…といったシチュエーションが期待されるロケーションにある筈なんですが、この日は小雨の降る生憎の天気で、展望のほうはさっぱりでありましたな。 でもまあ、園内の様子はよく見えるので、一度くらいは話のタネに昇っておいて損はないと思うんですが、で、下に降りる時はですね、エレベータではなくて階段を利用することをオススメしたいと思います。 そんなん、疲れるだけやん!…と思うかも知れませんが、世の中というのは努力をすれば必ず報われるように出来ておりまして、そうすることによってエレベータで楽をした人には絶対見つけられない、とっておきのマル秘スポットに辿り着くことが出来るんですよね。 ま、そのマル秘スポットというのは、ハイジにさほど詳しくない僕にしてみれば、コレを見たからって、それが一体どうした?…と言いたくなるような、むしろここに辿り着いてしまった事を後悔してしまうような、そんな素敵な展示物だったりするんですが、だからと言って馬鹿にしてはいけません。 ここはですね、全部で7箇所あるスタンプラリーのポイントのひとつになっているので、ここを発見出来ないと素敵な景品をゲット出来ないわけなんですよね。 コドモの射幸心を煽るとても洒落た演出だと思いますが、ちなみにスタンプラリーの商品は、以前は “ロードトレイン(ハイジ号)の乗車券” だったそうで、こざるのパパの人から、ハイジ号に乗った後、これをもらったらショックだと思うf(^^;)…と言われてしまってます。 そういう意見が多かったのか、最近では景品が “特製ペットボトルホルダー” に切り替えられた模様ですが、それならそれで、別のブログの “今日のそう吉” という人から、その景品の「ペットボトルホルダー」のショボイこと。あんなの100円ショップでも売ってないよ…ハイジの村とストラップに書いてあるだけでペットボトルのネックにひっかけるプラスチックがついてるだけのもの。アレ最後にもらったら私なら怒るな。…などと言われてしまって、どうも全体的に、世間の評価はさほど高くなかったりするみたいなんですけどね、「ハイジの村」。

が、常に前向きに生きる僕としてはですね、最初から過度の期待を抱きさえしなければ、それなりに楽しいところだと思うんですけどねー。 いや、マル秘スポットのところでは、思いきり後ろ向きな発言をしてしまいましたが、少なくともお花の観賞という点に関して言えば元がフラワーセンターだけに、それなりのレベルに達していると思います。 最大の売り物である “バラの回廊” に関しては、そのうちに お花のページ で紹介しようと思うんですが、それ以外にもあちらこちらに色んな花が咲いておりました。 特に僕が気に入ったのは “ハイジのお花畑” というエリアなんですが、ここには雑草としか思えないような草花がたくさん生い茂っていて、その自然な感じがとってもGOOD! ここは “ワイルドフラワー摘み取り園” ということにもなっていて、それってもしかして、客に草むしりをさせようとしてるだけなんちゃうか?…という気がしないでもないんですが、派手な薔薇よりも小さな雑草の花に心牽かれる僕にしてみれば、なかなか心を癒されるスポットでありました。夏はヤブ蚊とか、めっちゃ多そうなんですけど。 で、そのワイルドなお花畑の近くにはキッズカフェ&キャラクターグッズの店、“ハイジの隠れ家” なんていうのもありました。 キャラクターグッズの部にはハイジグッズがたくさん売られておりました。 切れ痔グッズはまったく売られてなかったので、僕としてはあまりソソられるものが無かったんですが、併設のキッズカフェの部には “あつあつドーナツ” とか、何かそのようなネーミングのドーナツがあったので、そいつを買って食べました。確かに揚げたてのアツアツで、サクサクとした食感がとってもおいちかったでっす♪ ただ、コドモに食べさせる場合、あまりにもアツアツなので、口の中を火傷すること必至だと覚悟しておいたほうがいいかも知れません。 そもそもこのキッズカフェ、お子様向きカフェというコンセプトを打ち出しているにも関わらず、やって来るのはオッサンとか爺さんばかりだったりするんですよねー。 オッサンとか爺さんがボツボツとやって来て、 「コーヒーあるかー?」 と聞いて、「コーヒーは無いです。子供向けのカフェなので。」と言われて、何も買わずに出て行く。…というケースが頻発しておりまして、ここはひとつ、キッズカフェという看板とプライドはきっぱりと捨てて、オッサンと爺さん相手にコーヒーを売るように心を入れ替えれば、もう少し利益も出ると思うんですが、果たしてどんなもんでしょうなぁ。。。

で、そのカフェの隣にはですね、こんな (↑) 撮影ステージもありました。 ここで写真を撮って友達に見せびらかせれば、「にちよう日にパパとママとひがえりで、“すいす” まで遊びに行ってきたのぉ♪」…と自慢出来るに違いありません。 ま、幼稚園の年少さんならそれで押し通せる可能性が皆無ではありません。園内にはいかにもスイスっぽいお土産がたくさん売ってたりもしますしね。 「これ、 “すいす” のお土産なのぉ♪」とか言って、 “信玄餅” を差し出すというミスを犯さない限りは大丈夫でしょう。 で、このステージの隣…というか、便所の横の従業員控え室みたいな雰囲気のところには “PRシアター” というのがありました。 アニメ 「アルプスの少女ハイジ」 のテレビ版、映画版のCCD、DVDを常時試写しています。…という画期的なアトラクションなんですが、こざるのパパの人が、だけど、今時このシアターの大きさはないよね。パイプ椅子だし(>_<) …と馬鹿にしたのが祟ったのか、観客は誰もいませんでした。 ま、客が誰もいないのを逆手に取って、中でこっそり個室ビデオ気分を味わうにはいいかも知れませんが、そろそろ残り時間も厳しくなってきたので、後はちょっと駆け足で回ってみましょう。

ヨーゼフたんもいました。しかも3匹。それって、ただのセントバーナードとちゃうの?…などと、オトナの発言をしてはいけません。3匹が3匹とも紛れもなく本物の生ヨーゼフでありました。3匹のうち、1匹か2匹はメスらしいという噂もちらっと耳にしましたが、性別の違いといった細かい話を超越した次元で、ヨーゼフでした。 で、この写真は3匹いるうちの “おんじの山小屋” の横で飼われていたヤツでありますな。オスかメスかはよくわかりません。とにかくヨーゼフです。 ちなみにこの山小屋はかなり広い敷地の中でもいちばん端っこの、もっとも山っぽくない雰囲気の道路のすぐ側のところに人知れず建っていたんですが、ただの廃墟かと思ってたら、中は一応クラフトショップになっていたみたいですね。僕の行った日は、まったくヤル気が感じられない状況でありましたので、ちっとも気が付かなかったんですけど。 それはそうとこの山小屋、FEP (波付硬質ポリエチレン管) の半切りを使って水を外に流しているところが、何とも言えずにお洒落ですよね。 電気工事の際に余った部材を再利用したのだと思われますが、そういう物を大切にする心というのはとても大切です。 で、ヨーゼフはですね、かなり馬鹿デカいです。かなり馬鹿デカいんですが、かなり馬鹿なのかどうかは定かではありません。 僕は犬が嫌いなので、遠くのほうからこっそりと写真を撮るだけにしておいたんですが、犬好きのオバチャン2人がおもいきり撫で回したりしておりました。この村にいるヨーゼフは3匹が3匹とも大人しくて、中には猫のように腹を見せて寝転がっているヤツもいましたが、基本的に人畜無害のようでありました。とにかくまあ、ヨーゼフです。

ヤギたんもいました。6匹くらいはいたような気がするんですが、どれもこれも本物の生ユキちゃんなんだと思います。このユキちゃん達には1日数回、園内を散歩するという任務が与えられているようですが、この日は小雨まじりの天候だったからなのか、小屋の中から外に出てくることはなく、中で 「メェェェ〜♪」 と鳴いている姿を鑑賞するに留まりました。ユキちゃんに関しては、以上です。 で、写真は無いんですが、村一番のレストランと噂される “ボルケーノ” というところにも入ってみました。 わりとちゃんとした肉料理なかもあるらしいんですが、僕が訪れた午後5時頃には “スイーツバイキング1000円” という看板が出ておりました。 こっそりドアを開けて覗いてみると、中には客や店員がいる気配がまったく感じられず、 「ん?休みか?」 と思って入るのをやめようとしたら、どこからともなく謎のオッサンが姿を現して、 「ここ、めっちゃ安いでー!」 と、いきなり僕に声を掛けてきたんですよね。 「けど、休みみたいやしー。」と、ちょっぴり焦りながら答えると、「やってる!やってる!ここ、めっちゃ安いでー!」 勢いに押される形で中に入ると、確かにオッサンの言うとおり店は営業していたんですが、「オレが薦めてやったんやで!」 と、店のお姉さんに得意げな顔で告げると、オッサンはそのままどこかへ去って行ってしまったのでありました。 新手のキャッチバーのような恐ろしい店でありましたが、ケーキもコーヒーもコーヒーゼリーもオレンジジュースも美味しかったし、BGMにビル・エバンスの 『エクスプロレイションズ』 が流れていたりして、なかなか雰囲気のいいところでありましたなぁ。 ただ、おっさんの呼び込みはイメージの低下につながるので、やめて欲しいところではあるんですけど。

で、最後になりましたが、 「ハイジの村」 のハイジ部門の中核と言える “ハイジのテーマ館” を紹介しておきましょう。 ま、詳しいことは先述の “こざるーむ遊び場ガイド” を見ていただければ一目瞭然なんですが、このレポ以外に僕が付け加えなければならない点は、特にありません。 ま、強いて訂正を加えるなら、目立たない上に入りにくい雰囲気がありますが…といった事はなくて、多数のお姉さま方が押し寄せていたので、ごく普通にすんなりと中に入ることが出来たという点くらいでしょうか。 “ボルケーノ” よりはよっぽど入りやすいので、オッサンの後押しがなくても大丈夫です。 で、ここの目玉は何と言ってもハイジの世界を4mの幅で表現した大ジオラマでありましょう。 白く聳えるアルプスの山々やスイスの町並みをバックに、気持ちよさそうにブランコに揺られるハイジたん♪ これはテレビアニメのオープニングでも見られる “ハイジの真髄” とでも言えるシチュエーションですよね。 静止画ではありますが、その世界を存分に味わってみてください。 これ (↓) です。

ああん、ハイジの動きが速すぎて、めっちゃ被写体ブレしてるやんっ!! “Nikon D50” で ISOを1600まで上げて、絞りを開放してシャッター速度を稼いでみたんですが、1/25秒でもブレちゃうとは、ハイジ、おそるべし! 何回チャレンジしても鮮明な姿をカメラに納めることが出来なかったんですが、これはもう真横からのショットは諦めて、正面から狙ってみるしかありませんな。 ということで、場所を移動してみることにしたんですが、正面に立って何気なくファインダーを覗いてみたところ、おおっ、こ、これは!?

ハイジたん、ぱんつ丸見えやーん♪ 残念ながら僕の腕では正面からでもブレた写真しか撮ることが出来なかったんですが、僕はハイジの純白のパンツを頭の中のCCDにしっかりと焼き付けたのでありました。 「ハイジの村」 、ちょっといいかも?…と思えた瞬間でありましたが、思ったよりも園内が広くて見ごたえがあったし、最初からあまり多くのモノは期待していなかったので、さほど落胆することもなかったという、そんな素敵な夢のような村なのでありました。時期によっては夜間営業もしているようなので、ライトアップされた園内を展望塔から眺めてみるというのもいいかも知れませんね。 ちなみに、口笛はなぜ、遠くまで聞こえるの?…という疑問に関しては、まったく何の回答も得られなかったということを最後に付け加えておいて、今日のお話はおしまい♪

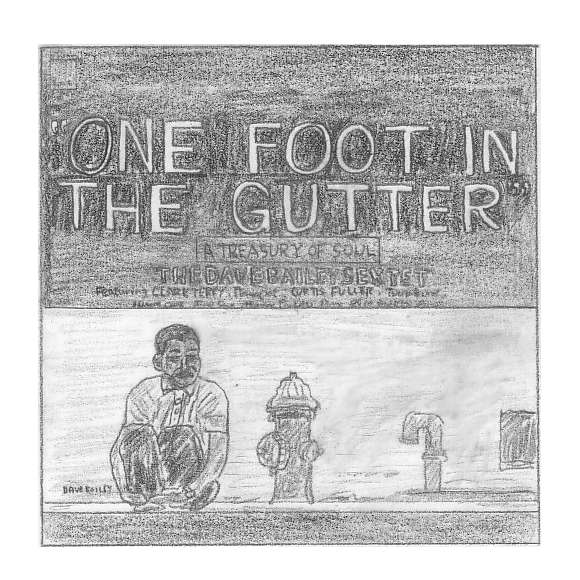

とまあそんなことで今日はデイブ・ベイリーなんですが、あ、ハイジの村の公式ブログに、いつの間にやらコスプレ大会の結果報告が掲載されておりますな。 とっても和やかなコスプレ大会で「大成功!!」だったとの事で、何よりだと思いますが、それはそうと今日は前半ネタだけで 20KBを超えてしまいました。 一時期、このコーナーの原稿があまりにも長くなり過ぎて、自分でも読み返すのが面倒になってしまったので、 “1回分の分量を20KB程度に抑えるキャンペーン” というのを自主的に開催したことがあったんですが、いつの間にやら元に戻って、最近では30KBを超えることが多くなりました。いけません。前回は35KBくらいあったりして、どうして長くなってしまうのかというと、恐らく、余計なことを書き過ぎるからではないか?…という気がしたりするわけなんですが、でも大丈夫。 今回紹介する 『ワン・フット・イン・ザ・ガター』 というアルバムはですね、全部で3曲しか入っていません。 うまくすれば、後半は3KBくらいで片付きますかね?…という事が期待されるわけなんですが、消火栓の隣でタイトな体育館座りをしているベイリーをあしらったジャケットも、なかなか洒落ていると思います。ただ、この大きさの顔をイラストで再現するのは至難の業なので、ジャケ絵の出来はかなり厳しいものになることが予想されますが、この作品はメンバーもなかなか渋かったりしますよね。 フロントにはクラーク・テリー、ジュニア・クック、カーティス・フラーの3管を配して、でもって、ピアノがホレス・パーランで、ベースがペック・モリソンでありますか。 クラーク・テリーという名前に惹かれるものを感じるか、そうでないかは人それぞれだと思いますが、名手であるというのは分かっていても、ちょっとオッサンくさいイメージがあったりしますからね。居酒屋の隅っこのほうで、ひとり暗く、照り焼きをつついてそうな感じがします。 美味しいんですけどね、照り焼き。 僕はテリア犬よりも照り焼きのほうが好きだったりするんですが、とまあそんなことで、では1曲目から聴いてみることにしましょうかー。

まず最初はアルバム・タイトルにもなっている 「ワン・フット・イン・ザ・ガター」 という曲です。クラーク・テリーのオリジナルということなんですが、なかなか洒落たタイトルですよね。 ドブに片足、突っ込んだ。…みたいな。 いや、本当にそういう意味なのかどうか定かではないんですが、翻訳サイトにかけたところ、 「溝の1フィート」 というつまらない訳語しか出てきませんでしたしね。 いずれにせよ、ドブに片足を突っ込むと足がドブ臭くなるので注意が必要なんですが、僕は子供の頃、よくドブに落ちました。さすがに肥溜めに落ちたことは一度もないんですが、僕の家の便所はかなりオトナになるまで汲み取り式だったので、便槽というのはよく知っています。 戦争を知らない子供たちなんだけど、便槽は知っている。そんな世代だったりするんですが、そんなことはどうでもよくて、ところでこのアルバム、実際に音を聴いてみるまでまったく気が付かなかったんですが、ライブ物だったりするんですな。 いきなりMCの声が聞こえてきたのでそうと分かった次第なんですが、なるほど、だから全部で3曲しか入ってないわけなんですね。それだけ1曲あたりの演奏時間が長いということなんですが、調べてみたら確かに一番短いこの1曲目でも10分超となっております。10分間も緊張感を持続させるというのは並大抵の持久力ではなくて、僕だったら赤まむしドリンクの力を借りても、果たしてどうか?…といった感じなんですが、でも大丈夫。このセッションはですね、最初からダレきっています。 この演奏はライブと言っても普通のライブではなくて、どうやらスタジオに気の合う仲間だけを招いて行なわれた身内だけのスタジオライブだったようで、そのシチュエーションが寛いだ空気をもたらしたんでしょうか、何とも言えないダルな雰囲気に仕上がっているんですよね。 で、曲がまた、何とも言えないスローテンポのリラックスした作品でありまして、ぼーっとしながら歩いてるから、ドブに落ちるんや!…という気がするわけなんですが、ま、ゆっくり歩いて溝にはまったわけなので、左下腿骨骨折といった大事には至らなかったものと思われますけど。おそらく、ちょっぴり足がドブ臭くなる程度の被害で済んだのではないでしょうか。

3人で仲良く道を歩いていて、みんな仲良くドブに落ちた感じがする3管のハモりによるテーマ部に続いて、まず最初にクラーク・テリーのソロが登場するわけなんですが、溝にハマって急に目が覚めたんでしょうか、 「あちゃー!」 と、慌ててドブから飛び出す感じで、急に演奏のテンポが速くなったりするところが何とも言えずに趣深いです。で、テリーくんというのはこうしてじっくり聴いてみると、確かになかなかの名手でありますな。トランペットというよりも、フリューゲルホーンみたいに聞こえるトーンだったりするんですが、勢いだけではない腰の座った落ち着いた吹きっぷりからは“年輪” といった言葉が頭に浮かんできます。 ついでに“乳輪” という言葉も頭に浮かんだりしたんですが、ま、それはいいとして、で、ソロの2番手はジュニア・クックでありますか。この人はもっぱらホレス・シルヴァー・クインテットでの活躍で知られているわけなんですが、ロリンズ直系の正統派ハードバッパー、ただし、ちょっと地味。…といったスタンスが、僕は茶箪笥よりも好きだったりします。レトロな感じが見直されてきてはいるようですが、所詮は茶道具を入れるタンスですからね。適度にワイルドで、概ね常識的で、歌心に富んだクックのアドリブのほうが僕には魅力的に思えてしまいます。 で、続くカーティス・フラーの実力は誰もが認めるところなので、敢えて詳しい解説を加えたりはしませんが、そうして適度に手を抜いておいて、でもって続いてはホレス・パーランのピアノ・ソロでありますか。 僕はホレ・パーの惚れっぽくて、ちょっぴりパーなスタイルがけっこう好きだったりするんですが、ここでの演奏も、特に後半に入ってからは独特の和音遣いも聞かれたりして、なかなか個性が発揮されていると思います。全体的にはさほど黒くはなくて、ちょっぴり日焼けした松崎しげる。…といった程度の黒さだったりするんですが、その適度なファンキーさがなかなかいい感じでありますな。好きだったんですよね、 「噂の刑事トミーとマツ」 。 とまあ、そんなことでテーマに戻って、おしまい。 たとえ自分がリーダーになっても、決して出しゃばってドラム・ソロで意味もなくタイコを乱打したりしない、そんな控え目な性格がデイブ・ベイリーの魅力だったりするんですが、10分を超える演奏でもまったく長さを感じさせない、そんなとっても素敵な1曲なのでありました。

続く2曲目はセロニアス・モンクの 「ウェル・ユー・ニードント」 でありますか。僕はこの曲がさほど好きではないので、その時点で終わったな。…という気がしてしまうんですが、でもまあ、ジャズに名曲は無し。ただ名演奏があるのみ。…といった言葉もありますしね。とりあえずは各自のソロに期待することにしましょう。 3管のハーモニーによって、通常よりも気持ちゆっくりとしたテンポで演奏されるテーマ部のメロディはですね、やっぱりちょっと変です。こんな変な曲では、アドリブもやりにくいんとちゃうやろか?…と、他人事ながらちょっと心配になるんですが、そこはさすが名手のクラーク・テリー。 ソロに入ったところで1曲目と同じようにテンポを速めてみたりして、さすがにベテランともなると余裕綽々、釈由美子って感じぃ? ただ、フレージングがやや上ずり気味になっているところは、やはりモンクの呪縛ではないかと思うんですが、嫌ですよね、呪縛って。呪われた上に縛られるというのでは救いがないわけなんですが、呪縛ではなくて襦袢というのは悪くないと思いますけどね。特に赤い長襦袢なんてのは和風でレトロなエロが感じられて、非常にソソられるものがあったりするんですが、続くジュニア・クックのソロもちょっぴりフレーズがモンクっぽくなっていたりしますよね。これは間違いなく、選曲のミスやな。…と思わずにはいられないんですが、ソロ3番手のカーティス・フラーに関しても同様のことが言えようかと思います。 何でもいいけど “言えようか” と “アカイエカ” というのはちょっとだけ似ていますよね。この先、コガタアカイエカに刺されて痒い思いをすることになる季節がやってくるわけなんですが、チュウガタアカイエカとかオオガタアカイエカだったりしたら、もっと激しく痒くなっちゃうに違いなくて、まだ小型ならマシなほうかな?…という気がしないでもないんですけどね。 で、 “言えようか” と “水ようかん” というのもちょっとだけ似ているような気がするんですが、この先、冷たく冷やした水ようかんが美味しい季節がやってきますよね。明日 (6月24日) は父方の婆チャンの法事だったりするので、お経のあとのお茶菓子は 水ようかんだったらいいな♪…と期待しているんですが、多分、都まんじゅうだったりするんでしょうね。いや、都まんじゅうというのも結構美味しいんですが、 暑い時に食べるのはちょっと、むせっついのがネックでありまして。

で、ソロの4番目に登場するのはホレス・パーランなんですが、この人は小児麻痺の後遺症で両手がちょっと不自由である関係から、少し変わったスタイルのピアノを弾くんですが、それがここではいい方向に作用しておりまして、モンク的な世界にうまく溶け込んでいるような気がします。 で、続いてペック・モリソンのベース・ソロがフィーチャーされていたりするんですが、ま、ライブということであれば、こういうのもアリかも知れませんね。 実際に演奏している姿を目の当たりにすると、それほどは眠たくもなかったりしますからね、ベースのソロも。 ま、かなり長めだったりするので、CDで音だけ聞かされている分にはちょっぴり苦痛だったりもするんですけど。 で、 ベースが出たんだから、さすがに今度はドラムのソロも…、と思っていたんですが、このリーダーはあくまでも縁の下の力持ちに徹しておりまして、ということで、テーマに戻って、おしまい。 ま、モンクの曲であるという大きなハンディキャップを考えれば、大いに健闘したと評価してもいいのではないでしょうか。

ということで、いよいよラストです。 アルバムの最後を飾るのは 「サンドゥ」 という曲なんですが、これはアレですな。クリフォード・ブラウンのオリジナルですよね。 僕はクリフォード・ブラウンという人がけっこう好きです。栗はほどほどに好きで、ブラはうんと好きだったりするんですが、ブラウニー (←ブラウンの愛称) の書いた曲というのはどうなんですかね? 僕の場合、ブラはうんと好きなんですが、ウニはさほど好きではなかったりしますからね。 この人の書く曲というのは明るい性格そのままに、陰りとか哀愁といったものをあまり感じさせないものが多くて、その点が暗いもの好きの日本人にとっては、どうか?…という気がするわけなんですが、ま、単純にアドリブの素材として考えるなら、非常に魅力的だとは思うんですけどね。その意味で、ミュージシャン好みの作風であると言えようかと思うんですが、この 「サンドゥ」 も、まさにそんな感じなのではなかろうかと。 演奏時間が20分を超えるので、それなりに覚悟を決めておかねばならない、オカネバの娘。…といったところなんですが、3管のハーモニーによって演奏されるテーマ部はミディアム・テンポの何とも寛いだ雰囲気がいい感じですよね。 あ、演奏に入る前にデイブ・ベイリーによるメンバーの紹介があるんですが、自分の名前は飛ばして曲名の紹介に入ろうとして、客に促されて照れ笑いをしながら自己紹介をするところなど、彼の人柄のよさがにじみ出ていて、何とも言えずにいい感じですよね。もっとも僕はNOVAに駅前留学した経験が無く、英語のヒアリングがまったく得意ではなかったりするので、本当にそんなやり取りがなされているのかどうか、まったく自信はなかったりするんですけど。

で、ほのぼのとしたムードに溢れたテーマ部に続いてはカーティス・フラーのソロでありますか。 これがまた、何とも言えずにリラックスした吹きっぷりだったりするので、聴いているこちらとしても何だか顔がニヤけてしまうんですが、途中からテナーとトランペットがリフ・メロディで絡んできたりもして、フラーのアドリブも次第にグルーヴ感を高めていくことになります。後半、突如として倍テンポになるところなど、この上無くスリリングだったりして、で、続いてはクラーク・テリーの登場でありますか。 音の感じがどうしてもフリューゲルに聞こえてしまうんですが、途中からはコルネットみたいにも思えたりして、その頃にはテナーとトロンボーンがリフ・メロディで絡んできたりもして、その後でやっぱり倍テンポになったりもして、ま、パターンと言えばそれまでなんですが、会場も大いに盛り上がっているようで、何よりだと思います。 続くジュニア・クックのソロの前半部分がやや単調かな?…という気がしないでもないんですが、他の2人が絡んでくるあたりから次第に調子を取り戻し始めて、で、バックのリフ・メロディにちょっと変化を付けてきたあたり、 “仏の顔も3度まで” という日本の諺をよく研究していて、なかなかの勉強家だと思いますね、デイブ・ベイリーくん。 ちなみに僕も子供の頃はなかなかの勉強家だったんですが、大人になったらただの便器好きになってしまいました。ちょっぴり人生の道を踏み外したか?…という気がしないでもないんですが、パーランのソロのバックには、敢えてホーンの絡みを持ってこなかったというのもなかなかの見識ですよね。 で、ここでのパーランはお得意の “単一フレーズしつこくリピート繰り返し攻撃” を炸裂させたりして、大いに気を吐いているわけなんですが、欲を言えばもう少し黒っぽく、泥臭くせまってくれてもよかったんですけどね。リーダーの地味な人柄を反映してか、ややマイルドな弾きっぷりだったりしているんですが、そのベイリーも続く “3管のハモりによるセカンドテーマ演奏の部” では 珍しく派手目のドラミングを披露していたりして、もしかしてこのままソロに突入しちゃうか?…と思ったら、ここで羞恥心が目覚めたのか、ホーン陣が激しく絡み合った後は、普通に第1テーマの再現部に戻ってしまいましたが、とまあそんなことで、今日のところはおしまい。

【総合評価】

今回もふと気が付いたら、けっきょく32KBを越えておりましたが、いや、いいアルバムでありましたなぁ。 長めの演奏が3曲って、ダレるかな?…と思っていたんですが、まったく長さを感じさせない至高の時を過ごすことが出来ました。 強いて言うなら2曲目のモンクはヤメにして、バラードでもよかったな?…という気がしないでもないんですが、お部屋でお手軽にアフターアワーズ気分を味わうには、最適な1枚だと思います。 とまあそんなことで、“jazz giant vol.27” は、これにて終了っ♪ ま、トータルすると第810回ということで、あまりキリがよくないので、別にどうだっていいんですけど。 とりあえず、目指せ812回っ!…ということで、頑張りたいと思いまっす。