君は、おでんと寿司ではどっちのほうが好きかな? 僕はですね、断然、寿司のほうが好きです。 うどんとおでんなら、うどん。 うどんと寿司なら、寿司。 あ、でも、天麩羅うどんと巻き寿司だったら、うどんのほうがいいかな?…という気がするんですが、うどんとラーメンだったら、ラーメンのほうがいいし、おでんの種をさつま揚げに限定して、とってもまずいラーメンと勝負させれば、おでんにだって勝算はあるよね?…という気もするし、いずれにせよ、うどんとラーメンを持ち出してくると話がややこしくなってしまうので、勝負の対象を寿司とおでん。この2者に限定しようと思います。 寿司とおでん。 この2ついは数多くの共通点があります。 寿司に多くのネタがあるのと同様、おでんには多くの種があって、あとはえーと…、共通点と言えばとりあえずそれくらいしか思いつかないんですが、相違点はたくさんありますよね。寿司は冷たくて、おでんは温かい。 ま、最近は冷たいおでんというのも登場しているようですが、基本的には温かいものであると考えていいと思います。 で、寿司にはワサビを使い、おでんにはカラシを付けるというのも大きな違いですよね。あとはえーと…、それくらいですか。 数多くの共通点とか、たくさんの相違点と言っておきながら、それぞれ1個と2個しか具体例が思い浮かびませんでしたが、そんな2つを比べてみると、僕はやっぱり寿司のほうが美味しいと思うんですよね。

子供の頃、おかんに 「今日のおかず、何ぃー?」 に聞いて、 「関東煮やでー。」 という答えが返ってくると、心の底からがっかりしたものです。 ちなみにうちのほうでは、コンニャクに味噌を付けて食べる “味噌おでん” に対し、コンニャクとか玉子とか里芋とか大根とかさつま揚げなんかを醤油ベースの出汁で煮たものを “関東煮” と称していたんですよね。 僕はこの関東煮があまり好きではなかったので、当然 「えぇ〜。」 と不満の声を上げることになり、時には 「こんなん、いらん!」 と、ハンガーストライキに突入することもあったんですが、すると決まって 「好き嫌いを言う子は、ウチの子とちゃう!」 などと叱られることになって、関東煮というのは常に勘当の恐怖と隣り合わせなのでありました。 ま、大人になった今では、おでんもさほど嫌いではなくなったんですが、かと言ってそれほど好きというわけでもなくて、以上を持ちまして、おでんの話は終了とさせて頂きます。いや、さほど好きでない食べ物に関しては、あまり話が盛り上がりませんなぁ。。。

ということで、続いては寿司です。いいですよねぇ、寿司。 寿司は美味しいです。 僕は子供の頃から殺人事件に興味があって、特に川俣軍司が捕まった時のパンツ姿が目に焼き付いて離れないんですが、川俣軍司クンは寿司職人だったそうですね。 柄が悪い、腕も大したことない。…というので、いくつもの寿司屋でクビになり続けたようですが、いつかは自分の店を持つというのが彼の夢だったそうです。 結局、通り魔事件を起こしてその夢は絶たれてしまったわけでありますが、もしそれが現実のものになっていたら、そのお店はきっと “川俣寿司” という名前になったんでしょうね。 川俣軍司 と 川俣寿司 。 何か似てるやん!…って、僕が言いたかったのはただそれだけなんですが、いいですよねぇ、寿司。 寿司は美味しいです。 僕はおでんの牛スジよりも、寿司のほうが好きです。 うちのほうではおでんに牛スジを入れることはないんですが、あるおでん屋さんで牛スジを発見して、スジと言えども牛なんだから、きっと美味しいよね?…と、かなり期待して食べてみたんですよね。 ところが牛スジはめっちゃ固くて、噛み切れなくて、飲み込むことが出来なかったので、お店の人に内緒でこっそり吐き出して、紙おしぼりにくるんで、そのまま放置してしまったんですが、こんなんウシちゃうやん! ただのスジやん!…と思わずにはいられませんでした。 牛と寿司なら、牛のほうがいいような気がするんですが、寿司とスジなら断然、寿司やな。 そのように確信した、ある晩秋の出来事でありました。

ということで、寿司ネタもネタ切れになってしまったので、話をワサビに転じてみようと思うんですが、寿司とワサビというのが相性がいいですよね。少なくとも、津市とワラビーよりは相性がいいと思うんですが、片や三重県の県庁所在地、片やオールトラリアに棲息するカンガルー科の哺乳類ということで、あまりにも接点が無さ過ぎて、相性以前の問題ですからね、津市とワラビー。 そこへいくと寿司とワサビは違います。 ワサビの風味が魚の臭みを消してくれると同時に、ワサビの持つ殺菌作用によって多少腐った魚だって何とかなるに違いなくて、こんな真似がカラシに出来るか?…と、僕は言いたいです。 いや、それくらいの真似はカラシにだって出来るかも知れませんが、僕は断然、カラシよりもワサビのほうがすきなんですよね。ワサビのどこがいいのかというと、ワビとサビという日本古来の美意識を感じさせるところがいいと思うんですが、ワサビとカラシ。 彼氏にするなら断然、カラシのほうがいいのぉ♪…というようなギャルは、僕はあまり好きではありません。カラシを彼氏にして、嬉しいかぁ? カラシという奴はけっこう浮気者ですからね。 おでんちゃんという彼女がいながら、シュウマイとも仲がいいし、納豆ともベタベタしているし、冷やし中華なんかともイチャイチャしたりして、もう、手当たり次第って感じぃ? それに僕、ソーセージなんかもけっこう好きなんだぁ♪…と公言しているところを見ると、どうやらホモの気もあるようなんですよね。 そこへいくとワサビというのはいいですな。寿司一筋。 ま、たまに、ざる蕎麦や刺身なんかと絡んでいるところを見掛けることもありますが、それにしたところで手を出すのは和食系に限定されております。 カラシみたいに中華系のシュウマイやら冷やし中華、さらにはドイツ系のソーセージまで…と言った節操の無さはまったく感じられず、高潔な老人の枯れた渋さを思わせる、そんなキャラなんですよね、ワサビって奴は。

とまあ、人間的に見て大きな違いのあるワサビとカラシでありますが、根っこの部分では意外と共通する部分も少なくないようです。まずワサビでありますが、これは根っこではなくて、地下茎の部分をすりおろして、薬味として使います。で、一方のカラシはというと、こちらは根っこではなくて、種子の部分をすりつぶして、その粉末に水を加えるなどして香辛料として使うことになります。 どちらも根っこの部分を使うわけではないという点で、根っこの部分では共通していると言えるでしょう。もっともワサビの地下茎というのは根茎という呼び方もあるようなので、半分くらいは根っこみたいなものなんですけどね。 で、植物学的に見ると、ワサビもカラシも同じアブラナ科の植物ということなので、同じ仲間であると言えるわけです。人間社会では同じ会社の同じ課で働いている限り、課主催の親睦行事である “神木を見る集い” とかにも出席して親睦を深めなければならないわけですが、ワサビとカラシも同じ科に属している以上、まったく知らん顔は出来ません。 カラシくんから 「浄土真宗の開祖は?」 という問題を出されて、冷たく 「知らん」 とは言えません。 ちゃんと 「親鸞」 と答えなければ、科の空気がぎくしゃくしてしまうわけなんですが、ま、そういうつまらない質問を出すほうも出すほうだという気がするんですけどね。

そもそもワサビ君は、何だかツーンとしているしぃ。…というので、科内のOLの間ではあまり人気がなかったりするんですが、ま、そこのところが逆に僕なんかは好きだったりするんですが、あのツーンとくる成分はアリルイソチオシアネートというものなんだそうですね。とっても難しい名前なので、 「アレいる?イソジン。」 「おーし!」 姉と楽しく、薬物遊び。…と、語呂合わせで覚えるといいと思うんですが、カラシにもまったく同じ、このお姉さんとイソジン遊びの成分が含まれているんだそうですね。ワサビとカラシの違いはただ、グリーンノートという香りの成分があるか無いかということだけなんだそうで、ワサビのほうが何となくグリーンっぽい色をしているので、恐らくそちらにグリーンノートが含まれているんだと思うんですけど。 で、ワサビと言うとなんとなく “和物” のイメージで、カラシのほうはどちらかというと “洋物” だよね。…という気がするんですが、一概にそうとも言えないみたいですね。 というのも、ワサビには普通のワサビと西洋ワサビという2つの種類があって、カラシのほうにも和ガラシと洋ガラシがあるからなんですが、西洋ワサビというのはアレです。俗にホースラディッシュと呼ばれているものがこれに相当するんだそうです。辛味成分は本ワサビと同じアリルイソチオシアネートなんですが、別名ウマダイコンとも呼ばれるところから、ちょっぴり大根臭いのがネックであるようです。チューブ入り練りワサビの中には安価なウマダイコンをすりおろして緑色に着色したものが多いようですが、本ワサビの含有量が 50%以上であれば “本わさび使用” と表示してもいいんだとか。これが 50% に満たない場合は “本わさび入り” ということになるわけです。たとえ1%でも本ワサビが入っていることには違いないしぃ!…という開き直りのようなものが感じられるネーミングでありますな。 ただ、一概に洋物が悪いということでもなくて、大根臭いのさえ我慢すれば辛味成分の含有量は本ワサビの 1.5倍ということで、うーん、やっぱり本ワサビはツーンとくるなぁ♪…と思って喜んでいたら、その実、ただウマダイコンがツーンときているだけの話だったりするのかも知れません。

で、一方、和ガラシと洋ガラシ。 この2つを比べてみると、辛味の成分は和ガラシのほうが多く含まれているようです。チューブ入りのカラシの場合、 “和からし” と書かれているものが和ガラシで、ただ単に “からし” とか “本からし” というのは和ガラシと洋ガラシのブレンド、でもって、洋ガラシをベースに酢や調味料で味付けしたものが “マスタード” ということになります。言われてみれば確かにマスタードというのはあまりツーンと来る辛味はありませんよね。ソーセージに付けるとすこぶる美味だったりします。 ところで先日、うちの晩御飯のおかずが “おでん” だったんですが、生憎とチューブ入りのカラシを切らしていたんですよね。チューブ入りのワサビのほうは何故だか3本くらいあったりしたんですけど。 幸い、冷蔵庫のポケットのところに納豆についてくるカラシの小袋があったのでそれで代用することにしたんですが、何だかピリピリするような辛味があって、ちょっと違和感を覚えてしまいました。今から思えば普段おでんに付けているカラシが “からし” もしくは “本からし” だったのに対し、納豆のカラシは “和からし” だったんですかね? で、辛味の成分が同じということなら、おでんにワサビというのも、アリだっかのかも?…という気がするわけなんですが、江戸時代にはその逆に、カツオの刺身にカラシを付けて食べていたみたいですしね。それどころか、江戸時代の人たちは日本蕎麦に胡椒をふりかけて食べていたという話もあって、世間の常識というのは時代と共に移り変わるものであることがよく分かりますが、何でもいいけどワサビもカラシも、口内炎が出来ている時にはあまり食べたくないものでありますなぁ。 もし僕がスパイの容疑で捕まって、国家機密を漏らすか?それとも口内炎にカラシを塗りこむか?…という二者択一を迫られたら、 即座に国家機密のほうを漏らしちゃうと思いますが、和ガラシではなくて刺激の少ないマスタードなら、もしかして堪えられますかね? もしそのような事態に陥った場合に備えて、とりあえず “素股でマスタード” というのを試してみようかな?…と思う今日この頃なのでありました。おしまい。

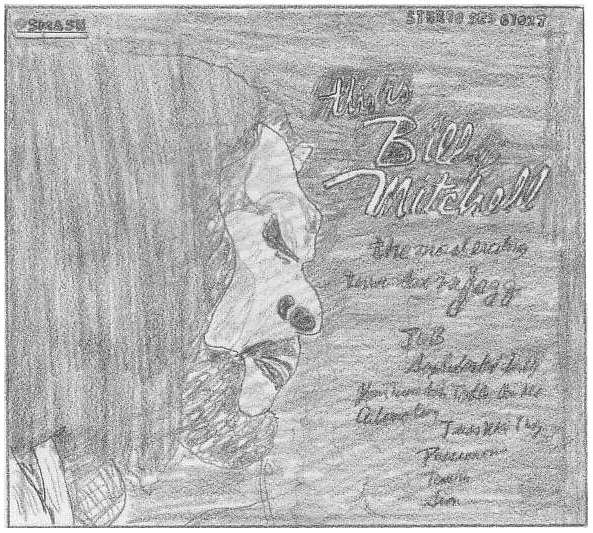

ということで、今日はビリー・ミッチェルです。 トランペットのブルー・ミッチェルと紛らわしい、このテナー吹きのビリー・ミッチェルという人は、日本では知名度も人気も今ひとつだったりするんですが、塩尻西小学校とは交流を深めているみたいですけどね、ビリーミッチェル小学校。 ググってみても、そういうサイトしかヒットしないくらい知名度が低かったりするわけなんですが、この人のプレイを聴いたことのある日本人というのは意外と少なくないかも知れません。というのも、ジャズ名盤ガイドの類ではよく紹介される 『ザ・マグニフィセント・サド・ジョーンズ』 というアルバムに参加していたりするからなんですが、これは “鳩のサド・ジョーンズ” として知られている作品ですよね。 “鳩のサド・ジョーンズ” というのはちょっと長すぎるので、個人的には “鳩ジョーンズ” でいいんぢゃないか?…という気がするんですが、ま、サド・ジョーンズという人はサドという名前だけで日本でウケを取っているキャラなので、今まで通りの通称のほうがいいのかも知れませんけど。 で、一方のビリー・ミッチェルのほうはというと、これはいけません。名前があまりにも地味で平凡過ぎて、ウケを狙えません。 こうなったらウケ狙いではなくて実力で勝負するしかないんですが、これと言った有名なリーダー作がなくて、サイドマンとしての露出度も少なめなので、これはもう 『塩サバ通信』 で大々的に宣伝するしかありませんな。 全国各地に約50名ほどの固定読者がいると推定されるこのコーナーで取り上げられれば、今年はきっと大ブレイクするに違いないんですが、今日は、これぞビリー・ミッチェルや!…と言いたくなるような1枚を紹介したいと思います。題して 『ディス・イズ・ビリー・ミッチェル』 。いやこれは 「これはビリー・ミッチェルです。」 と言える1枚ですよね。

このアルバムはリーダーに関しては別にどうでもよくて、僕はサイドマンの顔触れにソソられて思わず購入に踏み切ってしまったんですが、まずは何と言ってもボビー・ハッチャーソンの参加が嬉しいところですよね。大のボビ・ハチ好きですからね、僕って。 あとはえーと、基本的にどうでもいいメンバーが顔を揃えているんですが、オルガンのクラレンス・アンダーソンが参加しているものと、ピアノのビリー・ワラス (?) が入っているもの、2つの異なる編成の演奏が楽しめるというのはいいのではなかろうかと。 テナーとオルガンという組み合わせは、ともすればコテコテになりがちなんですが、そこにクールなボビ・ハチが加わることによってどのようなサウンドに仕上がっているのか、非常に興味深いところでありますな。 とまあそんなことで、では1曲目から聴いてみることにしましょう。ますはミッチェルのオリジナルで、 「J&B」 という曲です。 “J” と “B” 。この2つのアルファベットが意味するものが何であるのか、僕には窺い知ることが出来ないんですが、あるいはJ・B・ハリス、本名:ジェームス・バーナード・ハリス、日本名:平柳秀夫のことでしょうか? いや、 “J&B” でググったら、たまたまこの人の名前が出てきたんですが、J・Bやのに、何で平柳やねん?…というのが何だかワケわからなくて、個人的にはけっこう好きなキャラなんですよね。 もう、 “平柳秀夫を囲む会” でも作ってしまおうか?…と思ってしまったほどなんですが、ま、囲んでみたところで何がどうなるわけでもないような気がするので、囲む会を発足するのはやめにしたんですけどね。 同様に “八女茶を飲む会” というのも、やめちゃいました。

で、曲のほうはと言うと、これはアレです。 ベースのピチカートにヴァイブが絡む導入部が何とも長閑な風情でありまして、テーマそのものも古き良きモト冬樹を思わせる、アメリカン・フォークな曲調でありますな。 途中、オルガンが絡んでくるあたりは、かなりアーシーだったりするんですが、ソロ先発のミッチェルのプレイは純正ハード・バップと言っていいのではなかろうかと。大らかにして、大川にして、栄策。…といった感じの吹きっぷりは、大いに楽しめるところでありますな。スタイル的に誰に似ているのかと言うと、根っこの部分ではロリンズで、そこに起伏の激しい性格を加味したような感じですかね? フレージングとしてはアルト奏者のソレを思わせるものがあったりして、特に中盤以降のプレイはノリノリのノリスケさん状態になっていて、タイ子さんも思わず惚れ直してしまうのではなかろうかと。 で、演奏のほうは結局、ビリー・ミッチェルのワンマンショーに終始することになって、サイドマンのソロ・パートもテーマの再現もなく、ノリノリのままエンディングを迎えてしまうことになるんですが、ま、こういうのもアリかも知れませんなー。理屈とかではなくて、体力勝負。そんな感じの1曲目なのでありました。 ということで、次です。 2曲目の 「ソフィスティケイティッド・レディ」 はムードが一転して、洗練した味わいの感じられるバラードに仕上がっております。ベースのアルコにヴァイブとオルガンが絡む導入部に続いて、ビリー・ミッチェルがなんともすけべなトーンでテーマを歌い上げることになるんですが、息遣いが何ともいえず、いやらしいですなー。 下手をするとソフィスティケイティッドされた雰囲気をぶち壊しかねないオルガンも節度を踏まえたバッキングに終始していて、時おり聞かれるボビ・ハチのヴァイブがいい具合にアクセントとなっております。 途中、コテコテに陥りそうな危険な瞬間もあったりするんですが、何とかコテっ…くらいで思い止どまって、でもって、サイドマンのソロ・パートはなくて、軽くテーマに戻って、おしまい。 個人的にはヴァイブのアドリブも聞きたかったところでありますが、でもまあ、リーダーの意向には逆らえないやぁ。…というので、ま、これはこれで、アリなのかもしれません。

ということで、3曲目です。 「ユー・ターンド・ザ・テーブルズ・オン・ミー」 という曲です。 「あなたは私にテーブルを回してくれた」 。 これはアレですな。中華料理屋ですな。回転テーブルの上には様々な料理の盛り付けられた大皿が。 で、隣に座ったギャルが 「ああん、この海老チリ、とっても美味しいのぉ。サバさんも食べるぅ?」 と、僕のほうにテーブルを回してくれるわけです。僕はそれを小皿に取り分け、口に運んで 「あ、本当だ。とっても美味しいねっ♪」 2人で目と目を見つめ合って、 「ねーっ♪」 いや、こうなってくると、秋の塩サバオフの会場を中華料理屋にするという手もありますな。が、わざわざ東京まで行ったのに、サバ君以外の参加者が結局は皆無だったという最悪の事態が考えられなくもありません。となると、回転テーブルも大皿もあったものではなく、カウンターの隅っこで独り寂しくマーボー飯を食べるということになるわけですよね。やっぱり中華はやめておきましょう。 ちゅうか、そのシチュエーションではどんな店だって空しいような気がするんですが、…とか思っていたら、違っておりました。曲のタイトルを翻訳ソフトにかけてみたところ、 「あなたは、私に対して形勢を逆転させた」 という訳が出てきたんですが、回転テーブルはまったく関係がなかったんですな。で、この曲には From “Sing Baby Sing” という注釈が付いているので、恐らくそういう名前のミュージカルか何かのナンバーだと思うんですが、ゆったりしたテンポの、幾分スケベっぽい感じの歌物でありますな、こりゃ。 オルガンではなく、ピアノが入っているほうのセッションなんですが、テーマに続いてビリー・ミッチェルの歌心に富んだソロが披露されて、リラックスしたなかなかいい雰囲気に仕上がっております。 で、ここでお股せ、いや、お待たせ、ボビー・ハッチャーソンのソロが登場して、気分は大いに盛り上がるわけでありますが、いや、短くてすぐに終わってしまうんですけどね。 で、続いてはミュートによるトランペット・ソロが…って、いや、そんなん参加してましたっけ? 僕はちょっぴり焦ってパーソネルを再チェックする必要に迫られたわけですが、あ、ホンマやー。デイブ・バーンズのトランペットが入ってるんやー。 慌てて上の部分に戻って一人付け足して、で、続いてビリー・ワラスとかいう謎の人物によるピアノ・ソロがあって、 これがベタに甘ったるくてなかなか秀逸だったりするんですが、とまあそんなことで、テーマに戻って、おしまい。いや、やっぱり、このようなきっちりとしたハード・バップのフォームに則った演奏というのは、いいものでありますなぁ。桑名名産の鋳物というのも、なかなかいいものだったりするんですけど。

ということで4曲目です。ハインズという謎の人物のペンによる 「パッショノヴァ」 という曲です。パッションとボサノヴァ。その2つを足して2で割ったような曲なのではなかろうか?…ということが期待されるタイトルなんですが、いや、まさにそんな感じですな。ま、パッションというほど情熱的ではなくて、どことなく気怠いムードが漂っているんですが、そこのところが何とも日本人好みでいいと思いますね。時おり聞かれるボビ・ハチのヴァイブもいいアクセントになっていて、でもって、ソロ先発はミッチェル君でありますか。時おりテーマのメロディを引用して、というか、 後半はほとんどテーマそのものでありましたが、というか、真ん中にちょっぴりアドリブを持ってきたテーマ部の続きという位置付けなのかも知れませんが、で、続いてピアノの笑ス君のソロがフィーチャーされることになります。これがまた、笑わすくらいベタなブロックコードとなっておりまして、演奏だけで笑いの取れる、なかなか希有なキャラであるものと推測されます。 でもってテナーのソロ…というか、テーマの前段階みたいなパートがあって、続いて本テーマが出てきて、おしまい。いや、なかなか分かりやすくて親しみやすい演奏だったと思います。 で、次。 ピアノの笑ス君のオリジナルで、 「タムラ」 という曲です。これは当然、通称 “タムちん” と呼ばれている田村くんに捧げられたナンバーであるものと思われますが、イントロ無しで、いきなりデイブ・バーンズのミュートが飛び出すという導入部に、いかにもタムちんらしさが現れていると思います。 曲自体はゆったりとしたテンポの哀愁を感じさせるものとなっておりまして、ワラス君、ピアノの腕前では笑かしてくれるものの、作曲のセンスは案外とマトモだったりするんですなー。 テーマの後半にテナーが絡んでくるというアレンジもなかなか洒落ていて、その流れでミッチェルが軽目のソロを取った後、作曲者のワラス君のソロという流れでになるんですが、これが意外なくらいにマトモでありました。転がるようなシングルトーンが何とも耳に心地よくて、君はこの先ずっと、このスタイルで行くべきだと思うな。…と、忠告してやりたい気分でありますな。 で、その後、ボビ・ハチのクールでウォームなソロがあって、テーマに戻って、おしまい。いやあ、タムちん、なかなかやるもんですなー。

続く 「オートメーション」 はデイブ・バーンズのオリジナルです。元気のいいテンポの、典型的なハード・バップやな。…といいたくなるような作品でありまして、最初にソロを取るバーンズのオープン・トランペットも快調そのものでありますな。…と、ここで今日 (9月30日) のプロ野球の結果を見たら阪神がドラゴンズに完敗していて、ガックリしてしまいましたが、またしても山本昌にやられちゃいましたかぁ。 ま、山本昌クンはなかなか性格がよさそうなおっさんなので諦めもつきますが、昨日の下柳といい、おっさんがよく頑張っていますよね。ちなみに僕は下クンと同い年でありますが、どう見ても僕のほうが10歳くらいは若く見えるのではなかろうかと。おっさんくさいですからね、下柳。 井川は髪形がむさ苦しいですしね。 で、演奏のほうはバーンズに続いてハッチャーソンの “あばれはっちゃく” なソロがあって、続いて、僕の言い付けを忠実に守ってシングルトーンで押し通したビリー・ワラスのソロがあって…と思っていたら、途中でちょっぴり僕に反抗してフィニアス・ニューボーンJr的な “半拍ずらしブロックコード” みたいなテクニックを披露して、その部分はちょっぴり余分でしたが、ソロの最後をビリー・ミッチェルが豪快に締めて、でもって、テーマに戻って、おしまい。 いや、実にオートメーションなスピード感のある1曲でありました。これがもし回転寿司だったら、コンベアの上から皿が落ちまくって、客は誰ひとりとしてまともに寿司を手にすることが出来ないに違いなく、その意味では寿司には向かないオートメーションだと思いますけどね。 で、続く 「ジャスト・ウェイティング」 はムード一転、オルガンをバックにしたムーディなバラードでありますな。曲を作ったのはギャル系トロンボーン奏者として知られるメルバ・リストンでありますか。僕はけっこう好きなんですよね、リストン。 リスなのか豚なのか、はっきりせぇ!…と言いたくなるところが実にいいと思うんですが、とか言ってるうちに演奏のほうは終わってしまって、2分43分という、ちょっとした小さな小品なのでありました。

で、 アルバムの最後を飾る 「シアム」 はジーン・キーという人の作品であるようです。再びピアノ・トリオをバックにした2管クインテットの演奏に戻るわけですが、元気のいい典型的なハード・バップ曲でありますな。スムーズなミッチェル、ソユーズなバーンズ、コルホーズなハッチャーソン、そして、シミーズなビリー・ワラスと、各自のソロも実に出来がよくて、上出来だと思いますね。…という解説文を先行して書いておいて、各自の出番を待っていたらシミーズなワラスのソロがなくてちょっぴり焦りましたが、その分、ホーン・アンサンブル→ドラムス→ホーン・アンサンブル→ピアノの4バースという何とも洒落た演出が用意されておりまして、それはそうと、僕個人としてはかなり激しくソソられるものがあったりするんですけどね、シミーズ。 何か、シミーズ・フェチ系の素晴らしいサイトはありませんかね? …と思って調べてみたところ、近所のおばさんが 「シミーズ」 といいます。どうやら、下着のことだと考えられます。 「シミーズ」 って何ですか?…という “Yahoo!知恵袋” のページがヒットしたりして、もしかして今の若いギャルって、シミーズを知らないんですかね? 僕は今まで、6歳から46歳くらいまではギャルと呼んでもいいよね?…という、かなりストライクゾーンの広い思考の持ち主だったんですが、今後、シミーズを知っている世代はギャルから除外してもいいかな?…という気もちょっとだけしてきました。 いや、僕は無論、シミーズ世代のギャル (?) のほうが好きなんですけどー。 ということで、テーマに戻って、おしまい。 ということで、今日は以上です。

【総合評価】

こういうのを隠れた名盤と言うんでしょう。 オルガン入りカルテットと、ピアノ入りクインテットという2つのセッションのバランスもよく、参加メンバーが提供しているオリジナル曲の出来も素晴らしく、その他の選曲のセンスも抜群で、無論、演奏も悪くない仕上がりで、ジャケットのデザインもなかなか渋い。 いやー、実にサバ好みの1枚でありましたなー。 もう、シミーズ・ギャルの次くらいに、好きっ♪