うららかな春の陽光と具志堅用高に誘われて、藤沢へと工場立会に行ってまいりました。いや、具志堅用高は関係なかったですかね?別に用高クンから

----------------------------------------------------------- Date: Sun, 3 Mar 2002 17:33:15 +0900 To: sabapyon@mb.infoweb.ne.jp From: yoko@chinsuko-net.ne.jp Subject: 「春のお誘ひ♪」 もぉ、すっかり春っちゅねぇ。一緒に立会検査、行かない? -----------------------------------------------------------などというメールが届いたわけではないですからね。もしこのようなメールが届いたとしたら、差出人アドレスの“yoko@chinsuko-net”というのを見て、「ちんすこうネットのヨーコぉ?ぎゃる系かぁ?」という期待を抱いてしまい、そしてその正体が「よう子ぢゃなくて、用高かい!」と判ってしまった時の落胆は、いかばかりのものか。。。と、その心情は察するに余りあるものがありますが、ちなみに僕を立会検査に誘ってくれたのは用高クンではなくて忠勝クンでありました。あ、仙石部長ってこんな名前だったんですな。みんな、「せんちゃん」などと気安く呼んでいるので、てっきり「せんたろう」というような名前だとばかり思っていたんですが、そのせんちゃんからFAXが入って「3月7日と8日に工場立会があるから、一緒に行かない?」というお誘いがあったわけです。あ、かれい技師から「太いのはOK♪」という許可が出たので、今日は“bold”を濫発しているわけでありますが、立会検査の1週間くらい前になって再びせんちゃんからFAXが入りまして、「立会に行けなくなったので、そちらで何とかしてください。」などということが書いてありました。自分から誘っておいて、「そちらで何とかしてください。」とは、なんちゅう無責任な。。。という気がしないでもなかったんですが、ま、そのうちにウチの上司が何とかしてくれるだろう。…とか思って何もしないでいたら、誰も何もしてくれないままに立会の3日前になってしまいました。いったい僕にどうしろというんでしょうね?

立会検査という言葉は何度か耳にしたことはあったんですが、ンなもん、営業のヒトが行くものやん。。。とか思って、人事(ひとごと)だとばかり思っておりました。まさか自分の身に降りかかってくるとは思ってもみなかったので、今まで立会検査というのは気にしたこともなかったんですが、そもそも立会検査というのはどういうものなんですかね?基本に戻って僕は「立会」という言葉の意味を辞書で調べることから始めてみたわけですが、ザウルス内蔵の辞書には「立会い : 立ち会うこと。」とあるだけで、まったく何の解決にもなりませんでした。ただ僕もアホではなく、どちらかと言うと賢い部類に属する人間なので、立会検査というのがどういうものなのか漫然とは知識として持ち合わせていたわけでありますが、要はお客さんと一緒に工場に行って、ポンプの検査とかをやるんだよね?…といった催し物なんじゃないですかね?とにかくまあ、ポンプメーカーの営業のヒトも一緒に行ってくれることになったので、とりあえずの僕の仕事は新幹線の切符とホテルの部屋を手配することだったんですが、せんちゃんがいつも利用しているというヨコハマのホテルに電話してみたところ、応対したオネーサンに「うちは金・土・日しかホテルの営業をやってないんですぅ。。。」と言われてしまい、一体、どういった謎のホテルを利用しているんでしょうな、せんちゃんてば。。。

とにかくまあ、ホテルのほうは例の「旅の窓口」で、新幹線の切符のほうはJRの「緑の窓口」で確保して、「じゃ、明日、立会に行ってきまーす。」と元気に会社を出ようとすると、「カメラ持ったぁ?」という声が。いや、僕はちっとも知らなかったんですが、立会検査というのは「検査に立ち会っているお客様の写真を撮る。」というのが唯一の仕事であるらしく、カメラを持っていかないと「何しに来たぁ!」と一喝され、サラリーマン人生が危うくなる事態にもなりかねないそうでありまして。。。 いや、危ないところでした。僕は串カツとか日活のロマンポルノとかは好きなんですが、一喝というのは好きじゃないですからね。あ、そうそう。カツと言えば昨日、ついに念願適って、明治亭のソースかつ丼を食べてまいりました。志賀高原からの帰りにわざわざ駒ヶ根で途中下車して寄ってみたんですが、明治亭というのは“老舗の洋食屋さん風の店”といった僕の想像とは違い、なんだか居酒屋チェーンみたいなところでありました。「焼き魚定食(さば)」なんてのもメニューにありましたし。ま、ソースかつ丼自体はボリュームもあって非常に美味だったんですが、わざわざ遠方から行くだけの価値はあるか?…と言われれば、ま、人それぞれだと思いますけどねぇ。。。ま、それはともかく、カメラを忘れて大恥をかくという事態だけは避けられたわけでありますが、で、実際に体験した“立会”というのは、ただ適当に写真を撮っていればいいだけのものでありまして、マグロの血合いほどにも楽しいものではないなぁ。。。というのが僕の率直な感想でありまして、いや、それほど好きじゃないんですけどね、マグロの血合い。“乳繰りあい”というのは結構好きなんですけどね。

ということで今日は“乳繰り(ちちくり)”について考えてみたいと思うんですが、今、手元に興味深い資料がございます。どういうものかというと、平安時代のペヤングがですね、付き合いはじめてから一体どれくらいの期間で“乳繰り”という行為を開始するかという問題について書かれたものなんですが、驚くなかれ、平均して実に3年もの年月を要するんだそうでありまして。当時は結婚年齢が低く、10歳になるかならないかで強制的にペアリングされちゃうという事情があるにせよ、それにしても3年。「石の上にも3年」という諺もありますが、付き合い始めて3年もの間、“乳繰り”すらしないというのは相当に強い意志が必要とされますよね。もう映画『未成年の性』の主人公、のぶおクンも真っ青といった感じのオクテぶりでありますが、いや実際のところのぶおクンは映画が始まって5分もしないうちにガバッと襲ってましたけどね。で、“乳繰り”にすら3年の年月を要するとなると、肉体的に深く愛を確かめ合う行為、ま、早い話が「あ〜ん、私のナマ牡蠣を食・べ・て♪」という状態に至るには一体どれくらいの歳月が流れるのであろうか?…と、考えるだけでも気が遠くなる思いがしますが、結論から申し上げましょう。平均して8年というのがその答えです。しかしまあ、いくらなんでも時間をかけ過ぎなんじゃないですかね?8年もすればせっかくのナマ牡蠣も腐っちゃうんぢゃないかと他人事ながら心配になってしまいますが、それが嘘ではない証拠に、当時の貞操観念を現す諺が現在まで伝えられております。乳繰り3年、牡蠣8年!…って、えーと、僕が言いたいのは、そんだけ。

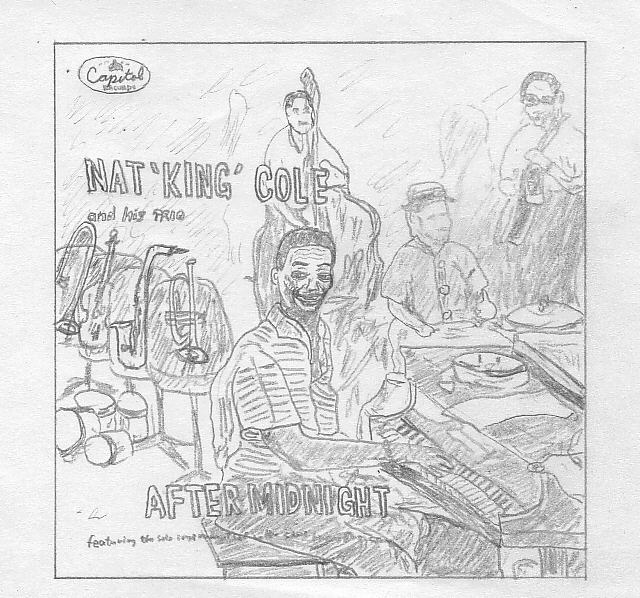

ということでナット・キング・コールです。いや世の中、長さや太さも大切ですが、最後にモノをいうのはやっぱり硬さだと思うんですよね。だから僕はJAZZでも硬派なスタイルなものしか聴かないことにしているんですが、時は今、春であります。陽気はいいし、花粉が飛び交って鼻水がどばらないじで、ハードなJAZZを聴くには最も不向きな季節でございます。こんな時はまあ、甘納豆でもつまみながら甘いナットの歌でも聴いてみるぅ?…というのでナット・キング・コールというわけなんですが、いや、機械器具組立関係者の皆さんはスパナでナットを締め付けながらナットの歌を聴いて貰っても一向に構わないんですけどね。で、ナット・キング・コールという人はナタリー・コールのパパりんとしてもっぱら知られているわけでありますが、根はジャズ・ピアニストでありまして、ピアノ・ギター・ドラムスという編成のピアノ・トリオを考えた人として知られています。もしかしたら違うかも知れませんが、少なくともちゃんばらトリオの一員でなかったことだけは確かですね。ちゃんばらとか漫才とか、あまり得意そうには見えないしー。で、やがて彼はピアノを離れてポピュラー歌手として成功するわけでありますが、その背景にはオスカー・ピーターソンとの男の熱い友情があった…というのはホモの間では有名な話でありまして、ま、詳しいことは省きますが、男同士にはいろいろと人には言えない秘密があるわけでございますな。で、そんなナットのアルバムの中でも、最もジャジーな仕上がりであると世間で評判なのが『アフター・ミッドナイト』でありまして、ま、世間では夜更け過ぎと言えばナマ牡蠣的な行為に耽っているのが常なんですが、ミュージシャン達は気の合う同士でジャム・セッションに講じていたりして、まったくもって立派なものでありますなぁ。で、このアフター・アワーズ的な寛ぎに溢れたアルバムは、ナットのレギュラー・カルテット(p,b,g,ds)に4人のゲストがそれぞれ3曲ずつ参加するという構成になっておりまして、春の陽光のように柔らかな中間派風のスタイルがとってもソフトで悪くないような気がするので、とにかくまあ聴いてみることにしましょうね。

はい、1曲目です。「ジャスト・ユー・ジャスト・ミー」です。スインギーなピアノのイントロに続いてナットの歌が始まるわけですが、絡みつくようなウィリー・スミスのアルトがイイですな。中間派風のスタイルで決してモダンではないんですが、モダンなことだけが近代的なんじゃないと、彼のアルトは雄弁に語っております。いや、書いてる本人、あまりよく意味はわからないんですけどね。で、歌詞のほうはというと、途中に「おーじー♪」というフレーズが出てくることから、おそらくオジサンについて歌われたものではないかと思われますが、リズムに乗ったコールの軽快なヴォーカルとウィリー・スミスのスイングするアルト・サックス・ソロがジャズ・スピリットにあふれている…と日本語ライナーで山口弘滋クンとやらが書いているとおり、実に軽妙な作品に仕上がっております。加山雄三の歌の間奏に出てきそうな感じのギター・ソロだって悪くないし、ナットのシングル・トーンによる綺麗なタッチのピアノ・ソロも絶妙であります。で、キレのいいリー・ヤングの若々しくてヤングなブラッシュ・ワークも特筆モノですね。ま、たまにはこんな邪気のないジャズもいいんじゃなかろうかと。

はい、2曲目です。ナットの愛唱曲「スイート・ロレイン」です。ロレインというのはおそらくナットの愛妾の名前ではないかと思われますが、ここでのゲストはトランペットのハリー・エディソンですね。ミュート・トランペットとピアノのユニゾンによる洒落たイントロに続いてナットのスイートなボーカルが聴かれるわけでありますが、とりわけ「すいーと・ろれいん・ろれいん・ろれいん〜♪」と3回繰り返すところが何ともいえずイイ感じですね。この曲の成功の秘訣はロレインという言葉の優しい響きにありまして、これがもし岩見沢だったりしたら、ここまで甘いムードは出なかったのではないかと思われます。歌いにくいですしね。で、“スウィーツ”の愛称を持つハリー・エディソンの幾分スケベっぽいミュートもムード満点です。ま、たまにはこんなスケベ風なジャズもいいんじゃなかろうかと。

はい3曲目です。このアルバムは全部で12曲もあるのでじっくりと鑑賞しているヒマはありません。ゆっくり浣腸しているヒマもありません。で、3曲目は「サムタイムズ・アイム・ハッピー」でありまして、ゲストはヴァイオリンのスタッフ・スミスという人です。個人的にはヴァイオリンの音色というのはどうも今ひとつ苦手でありまして、その優劣もよくはワカランのでありますが、少なくともマスオさんよりはうまいのではなかろうかと。最低レベルですからね、マスオさんがたまーに趣味で弾くヴァイオリンって。で、歌のほうはというと、ゆったりとしたテンポのバラードでありまして、まあまあかな?…といったところではないでしょうか。ナットのピアノは相変わらずイイ感じなんですが、ヴァイオリンがどうもなぁ。。。という気がしてもなりません。僕、ダメなんですよね、ガラスを発泡スチロールでこする音とか。で、4曲目は御存知「キャラバン」でありまして、ゲストのファン・ティゾールが地味に吹いてるバルブ・トロンボーンをバックに、今ひとつ地味なヴォーカルが聴かれるわけでありますが、「でぃす・いず・そー・えきさいてぃんぐ」という歌詞が出てくるあたりから次第にエキサイトしてまいりまして、コンガのおじさんも頑張りだして、なかなかの盛り上がりを見せております。そんだけ。

5曲目です。「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」です。この曲はコールの“十八番”として有名でありますが、十八番とかいて“おはこ”と読むんですな。“御虎子”と書いて“おまる”と読んだりもするんですが、タリバン最高指導者のオマル師は元気なんですかね?逃亡生活では排便もままならず、おそらくはおまるのお世話になっているんぢゃないかと思われますが、十八番だけにコールの乗りが素晴らしく、軽妙にバウンスしている。ハリーのソロも聴かせる。…と日本語ライナーに書いてあるとおりのデキだと思います。はい6曲目です。「ユア・ルッキン・アット・ミー」はパツ金美人・ジュリー・ロンドンの夫君で、ピアノ弾き語りも巧いソング・ライター、ボビー・トゥループが53年に作詞作曲した藤山甘美なラブ・バラード…だそうです。この手の歌はコールの得意とするところ。情感の盛り上げ方はさすがだね。…と僕の知り合いの上官の人も言っておりましたが、確かにハマリ曲という感じがしますね。もう、ドツボにはまって、さあ大変。。。という感じでありますが、個人的にはドツボよりもフジツボのほうが嫌いです。ま、どうでもいい事ですけどね。ちなみにゲスト参加はウィリー・スミスでありまして、酢味噌的な渋い味わいのアルトを聴かせております。

はい7曲目です。「ロンリー・ワン」です。ゲストはバルブ・トロンボーンのファン・ティゾールなんですが、この人は中近東ムード担当なんですかね?「キャラバン」に続いて、ここでもミドル・アンド・ニア・イーストな雰囲気を醸し出しております。テンポをぐっと抑えた気怠いアンニュイさがよろしいですな。で、バルブ・トロンボーンの音色があまりにも陰気なだけに、ナットの粒の揃った納豆的タッチのピアノの美しさが際だちます。で、8曲目です。「ドント・レット・イット・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド」です。あまりよく知らん曲です。よく知らん曲ではありますが、ナット流の小粋さが存分に発揮されたホッケ。…といった感じの歌いっぷりが心地よくて、いや、大味であんまり美味しくないんですけどね、ホッケという魚。で、すけべ風アルトのウィリー・スミスのオブリガードがいいよね。…と、僕の知り合いの前貼り加藤さんが言っておりましたが、いや、オブリガードと前貼り加藤はちょっと苦しかったですかね?で、続く「アイ・ノウ・ザット・ユー・ノウ」はアップ・テンポのナンバーでありまして、個人的にはゲスト参加のヴァイオリンがどうもなぁ。。。という気がしないでもありません。僕にとってヴァイオリンという楽器は午後5時を過ぎた市役所の窓口と同じくらい、受け付けないものがあるんですよねぇ。。。

はい、あと3曲です。これで日曜日も終わりです。あ、先週ですね、僕が担当している現場でプチ労災が起きまして、いや、ちょっと指を詰めちゃったみたいなんですけどね。おかげで昨日の土曜日は現場に呼び出されておりまして、で、今日は夕方までちょっとしたシゴトをしておりまして、なかなか自分の自由になる時間がありませんなぁ。。。いっそのこと、労働基準法違反か何かで引っ張られちゃったほうがラクですかね?何だかハクもつきそうで寿司ね。…って、わざわざ「すし」を漢字変換してもらわなくてもよかったんですが、何だかハクもつきそうですしね。で、10曲目は「ブレイム・イット・オン・マイ・ユース」という曲ですね。どこかほろ苦い味わいの曲だが、コールはさらりと歌っている。ティゾールのトロンボーン・ソロも女郎なムード、いや、メロウなムードたっぷりで、コールのしっとりとしたピアノも魅力的…だそうです。あ、「女郎」というは「じょろう」じゃなくて「めろう」という読み方もあるんですな。意味としては「野郎」のギャル版なんだそうです。で、歌と演奏のほうはというと、女郎じゃなくてとってもメロウでありまして、こんなふうに耳元で優しく囁かれたりしたら、僕は思わず身をまかせてしまうかも知れません。でも大丈夫です。11曲目の「ホエン・アイ・グロウ・トゥ・オールド・トゥ・ドリーム」(日本名「夢見るころを過ぎても」)の冒頭、ぎゃぎゃぎゃ、げ〜げがぎゃ〜♪というヴァイオリンの音を聴いて、すっかり目が覚めて正気に戻りました。いや、ミディアム・テンポのなかなか軽快なナンバーなんですが、ヴァイオリンの音がどうもねぇ。。。という気がしてなりません。ファン・ティゾールという人には何の恨みもないんですが、こんな僕を許してくださいね。

はい、ラストです。コールのヒット曲としてオールド・ファンにはおなじみの「ルート66」です。ところでこの曲名って、正式には何て読むんですかね?僕は今までずっと「るーと・ろくじゅうろく」だと思っていたんですが、ここでのナットは「るーと・しっくす・しっくす」、もう少し正確に言うと「すぃっくす・すぃっくす」と歌っているので、あるいはこれが正解なのかも知れませんね。ちなみにアメリカの“ルート66”はシカゴを出発してニューメキシコとかアリゾナとかカリフォルニアのあたりを通ってロサンゼルスに至る大陸横断道路のようなんですが、日本の“ルート66”、すなわち国道66号線はどこを走っているのかと思って調べてみたら、よくわかりませんでした。それもそのはず、日本の国道というのは国道1号線から順番に58号線まできて、そこから一気に101号線まで飛んじゃってるんですね。そんなことでいいのか?…という気がしないでもないんですが、ブルーノートのレコード番号だって1600番から一気に4001番まで飛んでいるわけだし、何か人には言えない理由があるんでしょう。この問題はまた次回にでも考えるとして、で、演奏と歌のほうはどうなのかと言うと、コールはもとより、ゲストのハリーをはじめ全員が乗りまくったドライブ感で快適に仕上げている…と日本語ライナーにあるとおりでありまして、アルバムの末尾を飾るに相応しい出来であると言えるのではなかろうかと。さ、みんな一緒に声を合わせて歌いましょう。げっちゅあ・きっくす・おん・るーと・すぃっくす・すいっくす♪

【総合評価】

ま、辛口のファンには「けっ。」の一言で片付けられそうですが、たまにはこういうオトナのJAZZもいいんじゃないですかね?花粉症の季節にブッカー・アービンというのも、結構ツライものがありますからね。内容的には、ま、ジャジーというのが最も適切かとは思いますが、基本的にはボーカルものなので、はぢめての人にも聴きやすいんじゃないかと思います。ナット・キング・コールという人はクリスマスになると急に持てはやされるわけでありますが、お彼岸に聴くナット・キング・コールというのも、なかなか味わい深いものがありますなぁ。4人のゲストもそれぞれ持ち味を発揮しておりまして、一本調子になりがちなボーカル物に変化をもたらすよいポイントになっております。えーと、総合評価としては以上です。