|

温室・ハウスの冬季の温度管理

|

|||||||||||||||||

|

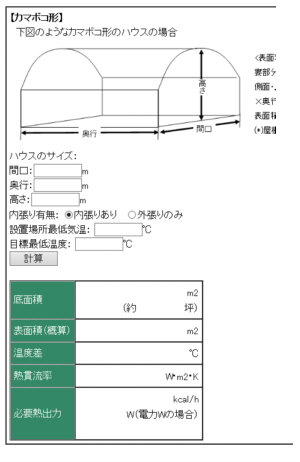

当ページは、趣味家における家庭園芸用の温室・ハウスの温度管理や暖房機について記述したものです。できるだけ無駄な買い物をせず、趣味を楽しむことを主眼にしています。 農業用、生産者用については、他サイトを参照してください。 あなたの温室・ハウスに必要な熱出力(適合暖房機)をさっさと知りたい場合は、こちら(必要熱出力簡易計算システム)。 |

|||||||||||||||||

|

温室・ハウスがあればいいというものではない

|

|||||||||||||||||

|

温室・ハウスを初めて所有するとなれば、夢は広がるところであるが、温室・ハウスがあるだけでは、ほとんどの場合雪・霜除けになる程度で役にはたたない。 それまでは一般家屋の中で越冬させているので、温室・ハウスがあれば暖かくて太陽サンサンだと過剰な期待するのであるが、これが大きな間違い。温室ハウスは一般家屋と異なりガラス、ビニール1枚程度では断熱効果が僅かしかないので、日が暮れれば、どんどん熱が逃げて、何らかの熱エネルギーが加わらなければ、いずれ屋外温度とほぼ同じになる。その上に、外気と遮断されているので、放射冷却が緩和されず、なんと!気象により、屋外気温よりも温室・ハウスの中の方が温度が下がることもある。 |

|||||||||||||||||

|

温室・ハウスはなぜ温まるのか

|

|||||||||||||||||

温室・ハウスはなぜ温まるのか・・・基本中の基本なのだが、あまり分かっていない人が多い。

温室・ハウスはなぜ温まるのか・・・基本中の基本なのだが、あまり分かっていない人が多い。太陽の光が温室・ハウスを照らすと、光(0.3~2μmの波長の電磁波(紫外線+可視光線+近赤外線))がガラスやビニールを透過する。この光が、温室・ハウスの中にある地面や物体(ポット、鉢や棚や植物)に当たり、その温度が上昇する。それらの熱が伝導し徐々に空気を暖める。 屋外であるなら、空気の熱は空気の動きによって拡散してしまうのであるが、温室・ハウス内では、空気の動きがガラスやビニールに遮られる。このため、温室・ハウス内の気温が上がる。 もうひとつの保温の作用もある。ガラスやビニールは0.3~2μmの波長の電磁波(紫外線+可視光線+近赤外線)を透過するのであるが、一方で3μm以上(中・長波長赤外線)はほとんど透過しないという性質がある。温室、ハウス内の物質からの放射の波長は10μm付近が中心のため、温室・ハウス内から外への熱の放射が妨げられる。このため温まるというものである。ただこれによる作用は、先の作用に比べて僅かである。 ガラスやビニールに、魔法のような温めるマジックがある訳でも、驚異の断熱性や保温性がある訳でもない。風など空気の動きによる熱の拡散を抑えているから日中に気温が上昇するのである。そして外気温が下がると、ゆっくり熱は逃げ出していく。そして、曇りや雨で長く日光がなかったり、取り巻く環境がずーっと低温であれば、次第に気温は低下していずれは外と同じになる。温室・ハウスの気温上昇のしくみは非常に脆い。 余談ではあるが、温室・ハウス内の空気が温まってから、中にある「もの」が温まるのではない。その逆である。中にある「もの」が高温になってから、その熱を受けて空気がゆっくり温まるのである。「きゃー!植物が日焼けしちゃったー!気温は35℃くらいしかないのにー!」・・・当たり前だ。植物の表面温度は更に高い。日焼けというのは実際には「やけど」なのだが、その話は別な機会に・・・ |

|||||||||||||||||

|

温室・ハウスと放射冷却

|

|||||||||||||||||

「気温」とは、いわゆる大気の温度であり、わが国では、地上1.5mの位置で計測する。注意しなければならないのは、これは、地面やそこにある植物その他の表面温度ではないということである。

「気温」とは、いわゆる大気の温度であり、わが国では、地上1.5mの位置で計測する。注意しなければならないのは、これは、地面やそこにある植物その他の表面温度ではないということである。冬季、晴天で無風の夜間には、放射冷却が起きる。このとき物体は、外に対して赤外線を放射し、物体の温度は下がる。たとえ気温が、4℃だとしても、地表や物体はさらに低い温度となる。 例えば、気温が4℃だとしよう。放射冷却が起きれば、地面の場合、どんどん温度が下がりマイナスとなる。ただ、地中からの地熱が伝導するために、だいたい0℃程度にとどまる。ところが地面に置かれた物体の場合、地熱が伝導しにくい物質であれば更に温度は下がりマイナスとなる。地面から離れていれば、なおさら温度は下がる。橋や高架道路の路面が凍結しやすいことのひとつの理由である。 地植えあるいは鉢植えの植物の場合も、地面に置かれた物体と同様、地熱の伝導はないか、非常に僅かなので、その表面温度はマイナスとなる。そうして大地や植物は霜に覆われ、凍結、あるいは霜により凍霜害が発生する。気温がプラスであっても安心はできないのだ。 *なお、文中、図中の温度は、分かりやすさのための例として記載したもので、実際は地域、環境、地表の状況等により異なる。内陸、盆地は放射冷却が激しく、海際は緩やか。周りに何もない場所は激しく、建物やビルなどの立ち並ぶ場所はゆるやかになる。  次に、地上に置かれた物体として、一般家屋や温室・ハウスを考えてみよう。 一般家屋の場合、たとえ表面温度が放射冷却によりマイナス2℃になって屋根にみっしり霜が降りていても、家屋内部がマイナス2℃まで下がることはない。それは、家屋の壁等が、家屋内部の熱を簡単に逃さないからである。家の中でお布団に包まりながら「今日は、お外は寒いだろうねえ~」なんてのんきなことを言ってられる。 ところが、温室・ハウスの場合、表面温度がマイナス2℃になれば、たとえガラス、ビニールが、温室、ハウス内の物質からの中・長波長赤外線放射による冷却を妨げたとしても(ガラスやビニールは3μm以上の波長の電磁波(温室、ハウス内の物質からの中・長波長赤外線放射)をほとんど透過しない。)、ガラス、ビニール1枚を通して空気の対流や伝導によって中の熱はどんどん逃げて温度は低下し、内部がマイナス2℃に近くなる可能性もないわけでもない。そうなると、外との空気の流通がないので、日が差すまでそのままの温度に「保冷」される。なんと、気温より低い温室・ハウスの出来上がりである。 実際は、温室・ハウスは地面の上に建てるのが普通なので、僅かながら地熱の影響を受け、そこまではいかない場合が多い。ところが何かの建造物の屋上に建てられた温室・ハウスなら、地熱から遮断されるのでこうした事態が発生しやすい。もちろんその建造物から地熱以上に温度がダダ漏れで温室・ハウスに伝導するならそうならないが、そんなダダ漏れの建造物(例えばビル)は、建造物としては失格だろう。 人は土(大地)から離れては生きていけないのよ!  放射冷却を防ぎ、温室・ハウスの内部の熱を逃がさないためには、電磁波を反射あるいは通しにくく、かつ断熱効果のあるもので被うのが一番なのであるが、そういったものはだいたい光を通さないので、夜間は被せて、朝は外すという面倒な作業をしなければならない。それは、実際上は無理な話になる。(そんな面倒なことしなければならないのなら、室内の方がいいわ!ということにもなる。 布団を被せる程の効果はないが、実際上できることとしては、表面温度が下がっても、内部の熱を逃がしにくくする内張りになるだろう。 |

|||||||||||||||||

|

内張り

|

|||||||||||||||||

内張りするとなぜ保温性が高まるのか?

内張りするとなぜ保温性が高まるのか?放射冷却が起きるとき、外張りのガラス、ビニールの表面は気温より低い温度となるのは前述のとおりである。このとき、外張りのガラス、ビニールにより内部の物体からの中・長波赤外線放射が妨げられるため、内張り自体には放射冷却が起きにくいと考えられる。 ただ内張りに放射冷却が起きないだけで、それだけで保温効果があるということにはならない。外の温度が低ければ徐々に対流や伝導により内部の熱が逃げていくからだ。内部の熱を逃げにくくするという断熱効果の点では内張りビニールが1枚増えたぐらいでは大した違いはない。それなのに効果があると言えるのは、内張りすると、ビニール(ガラス)とビニールに挟まれた空気層、空間が熱を伝わりにくくするからである。(まあ、下手な張り方で隙間だらけでも2重にすれば温まった空気が多少逃げにくいという、下手な鉄砲も数打ちゃ当たる的なこともあるが、それば別にして。) つまり、温室、ハウスの保温性は、ガラスやビニールが張ってあるからではない。外張りと内張りの間の空気層によって作られるものなのである。 ガラス、ビニール、空気の熱の伝わりやすさ(熱伝導率)は以下のとおりである。

空気は、ビニールやガラスに比べて格段に熱を伝えにくい。つまり、外張りと内張りの間に空気層を挟めば、内側の熱は逃げにくく、保温効果があるといえる。ただ、この挟み込まれた空気層も、空気が動かないのが前提であって、外と空気が流通すれば、額面どおりの断熱効果はでない。 内張りをすると保温効果は高まるのではあるが、しばしば、まったく効果のない内張りをすることもある。 あなたの温室・ハウスは、外張りと内張りの間に何cmの空気層があるのだろうか?「ぴったりくっついて空気層がない」なら、意味のない内張りになる。少なくとも数cmは必要だろう。 温室・ハウスの面積がない場合、どうしても外張りと内張りの間にスペースを割くことができず、空気層の厚みが取れなくなる。そうなると、ただでさえ保温効果がない小規模温室・ハウスの上に、内張りの効果も出せないということになるので注意が必要だ。

一般的に内張りには、農業用ビニールを用いるのであるが、更に保温性を高めようとするのであれば、三重、四重の内張りをしなければならない。けれど、それは実際上は無理だろう。そのため、二重として、内張りに保温機能を高めた被覆材を用いることもできる。これらは、どれも空気を挟み込んだ製品で、代表的なものとしては、サニーコート、エコポカプチがある。通常の農業用ビニールよりは、

○高価 ○光線の透過率は低くなる ○がさつくので張りにくい=隙間ができやすい 等の欠点はある。

こうして、冬季は内張りするのであるが、それでもやっと屋外気温同等~+2℃程度しかならない。屋外の最低温度がマイナス6℃の地方であれば、温室・ハウス内はマイナス6~4℃程度という訳だ。(それだけでもかなりすごいことなのだが・・・ 以上は、「保温」、すなわち日中に蓄えた熱をいかに逃がしにくいようにするかである。寒冷地のように、毎日、毎日日中でさえ気温が上がらない場合、いくら「保温」を頑張っても徐々に温度は低下し、いずれかは、外と同じ温度になる。 栽培する植物により、目標温度があるだろう。地域によって、雪・霜除けすれば十分であれば保温だけでもいい。けれど、寒冷地や、さらに目標温度が高い場合、何らかの装置により加温することが必要になる。 なお、保温性を高めれば、一方、温暖な土地なら天気のよい日中はおそろしい高温になる。そのため日中は適度に換気しないと、焼けた植物やお浸しを大量生産することになる。 |

|||||||||||||||||

|

最高最低温度計

|

|||||||||||||||||

どうも寒さや熱放射というものを甘く見ている人が多そうだ。

どうも寒さや熱放射というものを甘く見ている人が多そうだ。植物が枯れる弱るというので、最低温度が何度なの?と聞くと○○℃くらいという。えらく高いので、それは計測したのかとよくよく聞くと、自分の都合のよいときに見た温度を答えてるだけで、最低温度でもない。いつごろ気温が最低になるかもよく分かっていないのである。 自分の環境の正しい把握は、第一段階、出発点、基本中の基本であって、少なくとも最高最低温度計の設置は必要不可欠である。 最高最低温度計にも電子式や水銀式等いろいろなものがあるが、電子式のほとんどは、一般家屋内での利用を想定しているため温室・ハウス内の高温多湿の苛酷な環境では耐久性が低く、電池や回路が腐食して数年保たず不調をきたす。このため、長く安定して使用するなら水銀式の温度計をお勧めしたい。 なお、温室・ハウス内の温度変化を把握したいということであれば、「データロガー」を使用するしかない。これについては、以下を参照して欲しい。 温室・ハウスの温度計測にデータロガーを使う |

|||||||||||||||||

|

あなたの地域の最低気温は何度?

|

|||||||||||||||||

|

真っ先に知らなければならないのは、あなたの地域がどのくらいの最低気温になるかということである。これがまったくわかっていない人が多い。「最低気温」は人間が熟睡している明け方に記録されるので、普通はあまり意識しておらず、昼間の気温から、自分のところは「暖かい」と大きな誤解をしている人が多いものである。まず、あなたの地域の最近の最低気温を知ることからはじめなければならない。 以下は、全国15地点の過去10年間に記録された極値「最も低い気温」「最も高い気温」をグラフ化したものである。 ●棒グラフ左端の青字の数値は「最も低い気温」、()内の日付はその気温が観測された日を意味する。 ●棒グラフ右端の赤字の数値は「最も高い気温」、()内の日付はその気温が観測された日を意味する。 ●気象庁観測気温なので、前述のとおり放射冷却現象による物体面温度とは差がある。放射冷却現象による物体面温度はさらに数℃低い温度となる。 その他の地域については、「気象庁・過去の過去の気象データ検索」を参照するとよいだろう。あなたの住んでいる地方を指定して、「年ごとの値」メニューを選ぶ。過去10年程度の最低気温を見る。 あなたの住んでいる地域の過去10年間のデータを見て、どのぐらいの最低気温になるかを知って、あなたの甘ちょろい考えをまず吹っ飛ばしておこう。 なお、このデータはその地点の某所で地上1.5m&特殊な環境(通風筒)で計測されたものなので、放射冷却もないし、あなたの温室・ハウスの設置場所(街中、街外れ、山際、海際、川際、吹きさらし等)とは違う可能性があることを知っておきたい。 以下は、私の地域の近隣地点の気象庁観測気温の推移をグラフにしたものである。いつ頃、何℃くらいの気温が記録されるか知っておこう。 その他、全国の主な地点のグラフについてはこちらを参照のこと。→「直近の最低・最高気温の推移」 |

|||||||||||||||||

|

目標最低温度を決めよう

|

|||||||||||||||||

|

次に決めなければならないのは、その温室・ハウスの最低温度を何度にしたいかということである。 この目標最低温度が決まらないと、温室・ハウスをどのくらいきっちりつくるか、暖房機として何を使うかが決まらない。 目標最低温度はどうやって決めるか、それはどんな植物を育てるかによる。赤道帯、亜赤道帯の植物であれば、高い最低温度を要求するだろうし、温帯に近い地域の植物ならばさほどでもないだろう。逆に冬季の温度が高すぎると、冬季の少ない日照量でだらだらと成長しだらしない植物になるものだってあるだろう。また、ある程度の寒さで休眠しないと花芽が分化しないものだってあるかも知れない。高すぎても無駄だし、低すぎても植物を弱らす。 温室・ハウスは断熱効果はほとんどないので、先に調べた地域の最低気温から見て非現実的な目標最低温度にしてもしかたがない。例えば、最低気温がマイナス10℃になる地域で、温室・ハウスの最低温度を10℃にしたいと思っても、その温度差は20℃にも達する。それを作ろうと思ったらかなりとんでもな暖房器具が必要になる。 まずは、必要かつ現実的な目標最低温度を決めるということが一番最初なのである。 |

|||||||||||||||||

|

適合暖房機-あなたの温室・ハウスに相応しい熱出力を求める!-

|

|||||||||||||||||

|

温室・ハウスを内張りして期待しても外気温に近いかせいぜい2℃程度しか違わない。さらに高い温度にしたいということであれば、「加温」する必要がある。そのためには、内張りを前提として、更に暖房機が必要となるだろう。 屋外がマイナス6℃にもなる地方で、温室・ハウス内の目標最低温度を15℃くらいにしようと考えるとする・・・その温度差は20℃にもなる。温室・ハウスの規模にもよるが、+20℃も温度を上昇させようとするなら、かなりとんでもない暖房をしなければならない。一般家屋のように断熱がよく効いた所でも、外はしんしんと雪が積もる中、室温を15℃にしようとしたら、どんな暖房を使って、どれだけ運転しているか考えるとよい。外との境界に、たったビニール、ガラスの2枚と空気層程度しかない温室・ハウスであったのなら、人間さま以上の暖房を覚悟しないとまず無理だろう。 時としてアクアリウムの経験のある人は、暖房についてかなりの勘違いをする人が多い。そういった人は、水槽などは「ちっぽけなヒータで温まるではないか?」と考える。それが大きな間違い。まず、水槽は室内に置くものだろう。さらに、水と空気では熱を蓄える力がまったく違う。熱容量(熱を蓄える力)を考えたとき、空気は水の3千分の1の熱容量しかない。空気の場合、あっという間に熱は冷めてしまうのだ。空気は熱を蓄えられない、「湯たんぽ」はあっても「暖気たんぽ」はないのはそのためだ。 断熱性のほとんどないぺらぺらなガラス、ビニールで被って、蓄熱できない空気の中で、熱垂れ流しで、熱帯植物を育てる・・・これはとてつもなく、贅沢で非エコノミーで非エコロジーな、地球にやさしくない趣味なのである。

それなら、実際にどんな暖房機を使用すればいいのか・・・については、暖房面積よりもその地域の最低気温と目標最低温度によって異なるので一概に言えない。ということは・・

|

|||||||||||||||||